Jethro macht einen Vorschlag

Die Stellung, die Mose im Volk Israel als Richter hatte, weist prophetisch auf die Position hin, die der Herr Jesus als König Israels im Tausendjährigen Reich einnehmen wird. Er wird in Gerechtigkeit und Frieden über sein irdisches Volk regieren.

Als sein Schwiegervater Jethro sah, wie aufwendig die Aufgabe der Rechtsprechung in diesem zahlreichen Volk war, wollte er Mose ein wenig entlasten. Darum gab er ihm den Ratschlag, tüchtige und gottesfürchtige Männer als Richter über Israel zu setzen. Anstatt Gott in dieser Sache um Rat zu fragen, hörte Mose auf seinen Schwiegervater und tat, wie dieser ihm vorgeschlagen hatte.

Darin können wir keinen prophetischen Hinweis auf die Herrschaft des Herrn im Volk Israel erkennen, denn Christus wird ein vollkommener König sein. Stattdessen enthält diese Begebenheit wichtige Belehrungen über unsere Aufgabe im himmlischen Volk Gottes.

- Wenn der Herr uns einen Auftrag gibt, überfordert Er uns nicht. Er kann auch für eine umfangreiche Arbeit die nötige Zeit und Kraft schenken.

- Bei Problemen im Dienst für den Herrn sollen wir zuerst mit Ihm darüber reden. Auf seine Antwort zu warten, ist besser, als unüberlegt auf die Vorschläge der Menschen einzugehen.

- Menschliche Lösungsansätze sind oft überzeugend und einleuchtend. Aber es wird gefährlich, wenn der Mensch meint, er sei weiser als Gott. Die Anweisungen in der Bibel über die Arbeit im Werk des Herrn haben heute noch ihre volle Gültigkeit.

In der Wüste Sinai

Das Volk Israel kam im dritten Monat seiner Reise in die Wüste Sinai. Dort stieg Mose zu Gott auf den Berg. Die Botschaft, die er im Auftrag des Herrn an das Volk richten sollte, hat drei Teile:

- Zuerst zeigte ein Rückblick das gnädige Handeln Gottes mit Israel. Er hatte sein Volk aus der Sklaverei Ägyptens befreit und auf dem Weg zu sich wie ein Adler auf Flügeln getragen, indem Er bei jedem Problem mit Güte geantwortet hatte.

- Darauf forderte Er sein Volk auf, auf Ihn zu hören, seinen Bund zu halten und Ihm zu gehorchen. Damit appellierte Er an die Verantwortung der Israeliten.

- Schliesslich stellte Gott ihnen einen herrlichen Segen in Aussicht. Sie sollten ein heiliges Volk und ein Königreich von Priestern sein, das dem Herrn gehört.

Die Israeliten wünschten, diesen Segen zu haben. Sie meinten auch in der Lage zu sein, Gott gehorchen zu können. Darum sagten sie: «Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun.» Dabei machten sie zwei Fehler:

- Sie überschätzten sich. Hatten sie ihr murrendes Verhalten der letzten Monate schon vergessen?

- Sie sagten zu allem Ja, bevor sie die einzelnen Forderungen des heiligen Gottes kannten.

Der Herr ging auf die Worte der Israeliten ein. Damit änderte sich die Szene schlagartig. Nun offenbarte Gott seine Heiligkeit. Eine Grenze sollte das Volk hindern, den Berg unerlaubt zu betreten. Ausserdem hatte es drei Tage Zeit, um sich für eine Begegnung mit dem Herrn bereit zu machen.

Der HERR auf dem Berg Sinai

Der Donner, die Blitze und der starke Posaunenschall bezeugten dem Volk die Majestät und Heiligkeit Gottes. Die schwere Wolke auf dem Berg machte deutlich, dass der Herr sich Israel nicht voll offenbaren konnte. Er blieb im Dunkeln.

Das ganze Volk stand am Fuss des Berges. Der Herr befand sich auf dem rauchenden und bebenden Berg. Damit wurde das Verhältnis Israels zu Gott klar: Es blieb auf Distanz zu Ihm, weil es nicht in seine herrliche Gegenwart passte. Mose war der Mittler zwischen einem heiligen Gott und einem sündigen Volk. Als solcher stieg er zum Herrn auf den Berg, um Mitteilungen für Israel zu bekommen.

Bevor Gott seine Forderungen bekannt machte, warnte Er die Israeliten nochmals eindrücklich: Keiner durfte auf den Berg steigen. Wer es dennoch tat, würde sterben. Mit dieser Demonstration der Heiligkeit Gottes wurde eine neue Zeitperiode seines Handelns mit den Menschen eingeführt: Israel bekam das Gesetz!

In Hebräer 12,18-24 wird auf diese Szene Bezug genommen, um den Unterschied zwischen Gesetz und Gnade, zwischen Judentum und Christentum deutlich zu machen:

- Damals waren die Israeliten zum Berg Sinai gekommen, wo der Herr ihnen seine Macht und Heiligkeit zeigte. Seine Erscheinung war so furchtbar, dass Mose sagte: «Ich bin voll Furcht und Zittern.»

- Im Gegensatz dazu sind glaubende Christen zum Berg Zion gekommen. Sie kennen die göttliche Gnade, die ihnen auf der Grundlage des Erlösungswerks des Herrn Jesus den Zugang zu Gott gewährt.

Die zehn Gebote

Als Erstes gab der Herr seinem Volk die zehn Gebote. Sie enthalten seine Minimalanforderungen an Israel, das Er aus Ägypten befreit hatte.

Die ersten vier Gebote betreffen das Verhältnis des Menschen zu Gott:

- Er soll neben dem Herrn keine anderen Götter haben.

- Er soll sich kein Bild von Gott machen.

- Er soll den Namen des Herrn nicht als Bekräftigungswort benutzen.

- Er soll den Sabbat als Ruhetag halten.

Die Gebote fünf bis zehn beziehen sich auf sein Verhalten zu seinen Mitmenschen:

- Er soll seinen Vater und seine Mutter ehren.

- Er soll nicht töten.

- Er soll nicht ehebrechen.

- Er soll nicht stehlen.

- Er soll nicht lügen.

- Er soll nichts begehren, was ihm nicht gehört.

Obwohl diese Gebote nicht schwer verständlich sind, hat die Geschichte Israels über Jahrhunderte deutlich gemacht, dass kein Mensch fähig ist, das Gesetz zu halten. Warum? Weil er ein Sünder ist, der das Böse tun will oder nicht lassen kann. Darum hat Gott im Opfertod seines Sohnes die Möglichkeit geschaffen, sündige Menschen anzunehmen: Wer seine Sünden bekennt und an den Heiland glaubt, kommt in eine geordnete Beziehung zu Gott.

Aus dem Neuen Testament wissen wir: Das Gesetz ist nicht das Mittel, um vor Gott gerecht zu werden. Aber es zeigt den Sündern, dass sie vor Gott schuldig sind (Römer 3,20).

Die Furcht des Volkes

Das Gesetz wurde mit Donner, Flammen, Rauch und Posaunenschall eingeführt. Diese machtvollen Begleiterscheinungen riefen beim Volk Israel Furcht hervor. Es stand weit weg und bat Mose: «Rede du mit uns, und wir wollen hören; aber Gott möge nicht mit uns reden, dass wir nicht sterben!» Das war die Wirkung des Gesetzes: Es macht deutlich, wie gross die Kluft zwischen den sündigen Menschen und dem heiligen Gott ist. Seine Forderungen sind unabänderlich gültig und schliessen jeden Menschen, der gesündigt hat, aus seiner Gemeinschaft aus.

Mit den Anweisungen für den Altar wies der Herr schon damals auf eine andere Möglichkeit hin, wie Sünder zu Ihm kommen können. Der Altar und die Opfer, die darauf dargebracht wurden, reden von der Person und dem Werk des Herrn Jesus. Dort kann der Mensch mit Gott zusammentreffen, weil der Heiland in seinem Tod den gerechten Forderungen Gottes entsprochen hat. Damit hat Er die Grundlage geschaffen, dass Sünder erlöst und gerechtfertigt werden können.

Der Altar durfte weder aus behauenen Steinen gemacht, noch mit Stufen versehen sein. Diese beiden Anordnungen haben auch eine geistliche Bedeutung:

- Behauende Steine sprechen von den guten Taten des Menschen. Sie nützen ihm nichts, um mit Gott ins Reine zu kommen. Seine Schuld bleibt nämlich bestehen.

- Stufen weisen mehr auf eine allmähliche Heiligung hin, durch die der Mensch zu Gott hinaufsteigen will. Doch dieser Weg offenbart nur, wie verdorben er ist. Sein sündiger Zustand verändert sich dadurch nicht.

Die Rechte der Person

Die Kapitel 21 – 23 enthalten konkrete Anwendungen der zehn Gebote. Insbesondere die Pflichten gegenüber den Mitmenschen werden ausführlich dargelegt. Anhand dieser göttlichen Anordnungen hätte es im Volk Israel ein glückliches Zusammenleben unter dem Segen des Herrn geben können. Doch der Mensch ist nicht in der Lage, diese Gebote zu tun. Er will es nicht einmal.

Die erste Anweisung betrifft den hebräischen Knecht. Zum Zeitpunkt der Gesetzgebung waren vermutlich alle Israeliten frei. Gott hatte sie ja aus der Sklaverei erlöst. Aber es konnte vorkommen, dass einer durch eigenes Verschulden in materielle Not geriet und sich als Sklave verkaufen musste. Da ordnete Gott in seiner Güte an, dass dieser Knecht nach sechs Dienstjahren freigelassen werden sollte.

Diese Bestimmung über den hebräischen Knecht weist auf den Herrn Jesus hin. Bei Ihm lag keine Schuld vor, dass Er Knecht wurde. Nein, Er kam freiwillig, um Gott zu dienen. Er wurde Mensch und nahm Knechtsgestalt an, um den Willen Gottes zu tun (Philipper 2,7; Hebräer 10,7). Sein sündloses Leben hätte Ihm das Recht gegeben, «frei» auszugehen. Aber Er liebte Gott, seinen Vater. Er liebte auch die Versammlung, und Er liebte jeden Glaubenden. Darum starb Er, um das Erlösungswerk zu vollbringen. Dort kam Er ins Gericht. Nun trägt Er für immer an seinem Körper die Wundmale des Kreuzes. Ausserdem wird Er den Seinen ewig dienen (Lukas 12,37).

Mit den Anordnungen in den Versen 7-11 schützte Gott die Frauen, damit sie als Mägde nicht der Willkür ihres Herrn ausgeliefert waren.

Auge um Auge, Zahn um Zahn

Gewalttat ist ein Merkmal des sündigen Menschen. Das zeigte sich schon bald nach dem Sündenfall: Kain erschlug seinen Bruder Abel, weil er ihn hasste. Später lesen wir: «Die Erde war voll Gewalttat» (1. Mose 6,11).

Im Gesetz traf Gott Massnahmen gegen die Gewalt im Volk Israel, indem Er eine gerechte Strafe des Täters anordnete. In den zehn Geboten hiess es: «Du sollst nicht töten.» Nun erklärte der Herr: «Wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, soll gewiss getötet werden.» Dabei unterschied Gott zwischen vorsätzlichem Mord und versehentlichem Totschlag. Für den zweiten Fall gab es im Land Zufluchtsstädte, wohin der Totschläger vor dem Rächer fliehen konnte (4. Mose 35,9-15; Josua 20).

In den Versen 15 und 17 geht es um das Verhalten gegenüber den Eltern. Es fällt auf, dass böse Worte so schlimm sind wie Schläge. Für beides forderte das Gesetz den Tod des Schuldigen. Daraus erkennen wir, wie schwerwiegend es ist, die Eltern zu beschimpfen oder zu verfluchen. Hingegen verheisst Gott auch in der Zeit der Gnade allen Kindern einen grossen Segen, wenn sie Vater und Mutter ehren (Epheser 6,2.3).

Die Bestrafung von Gewalt wird in den Versen 23-25 zusammengefasst: «Auge um Auge, Zahn um Zahn …» Dieser Grundsatz offenbart die unbestechliche Gerechtigkeit Gottes. Weder Parteinahme noch Ansehen der Person sollten das Urteil und die Vergeltung beeinflussen. Der Schuldige musste bestraft werden und der Gehorsame konnte sicher sein, dass seine Rechte geschützt waren.

Anweisungen über Tiere

In diesem Abschnitt werden zwei Fälle behandelt, bei denen der Schaden nicht direkt durch einen Menschen entstand. Trotzdem war er unter Umständen dafür verantwortlich:

- Ein Ochse konnte angriffig werden und jemand verletzen oder töten. Der Besitzer wurde dann zur Rechenschaft gezogen, wenn er vorher gewusst hatte, dass sein Tier aggressiv war. – Daraus lässt sich ein allgemeiner Grundsatz ableiten. Je besser wir durch das Lesen der Bibel den Willen Gottes kennen, desto grösser ist unsere Verantwortung, im Leben entsprechend zu handeln.

- Bei einer geöffneten Grube bestand die Gefahr, dass ein Tier hineinfiel. Hatte der Israelit das Loch nicht zugedeckt, um ein Unglück zu verhindern, so musste er für den Schaden aufkommen. – Darin liegt auch eine Lektion für uns. Echte Rücksichtnahme lässt uns alles vermeiden, was unseren Mitchristen im Glaubensleben schaden könnte.

Ein Sklave oder eine Sklavin wurde mit 30 Silbersekeln bewertet (Vers 32). Die Schätzung eines freien Israeliten hingegen betrug 50 Sekel (3. Mose 27,3). Wie hoch wurde Jesus Christus eingeschätzt, als Er hier lebte? Für die jüdische Führungsschicht war Er nur 30 Silbersekel wert (Matthäus 26,15). Damit brachten sie ihre Geringschätzung Ihm gegenüber zum Ausdruck.

In Vers 37 ordnet Gott die Bestrafung eines vorsätzlichen Diebstahls an. War das gestohlene Tier bereits geschlachtet oder verkauft worden, so musste es dem Besitzer mehrfach entschädigt werden.

Diebstahl und Veruntreuung

In den gelesenen Versen geht es um fremdes Eigentum, das gestohlen, vernichtet oder veruntreut wurde. Für jeden einzelnen Fall gab Gott die passende Anordnung.

Wenn ein Israelit während des Einbruchs gegen einen Dieb vorging, war er nicht schuldig, wenn der Einbrecher dabei starb. Stellte er ihm aber erst am nächsten Tag nach, so war er ein Mörder, der bestraft werden musste.

Es gab verschiedene Möglichkeiten, sich an fremdem Eigentum zu vergreifen:

- Wer ein Tier entwendete, war ein Dieb. Er musste das Doppelte erstatten (Vers 3).

- Das eigene Vieh konnte das Feld oder den Weinberg eines anderen abweiden (Vers 4).

- Das Feuer, das man gelegt hatte, konnte das Getreide des Nachbarn zerstören (Vers 5).

- Wer Geld, Gerät oder Vieh, das ihm anvertraut worden war, veruntreute, war ebenfalls ein Dieb (Vers 8).

- Es war auch möglich, dass man anvertrautes Gut beschädigen oder stehlen liess, ohne etwas dagegen zu tun. Auch dann war man schuldig (Verse 9-12).

- Ein ausgeliehenes Tier, das starb, musste erstattet werden – sofern der Besitzer nicht dabei war (Vers 13).

Diese einzelnen Anweisungen zeigen deutlich, wie weise der Herr alles für sein Volk festgelegt hatte. Auch für den Fall, dass eine Angelegenheit nicht zwischen den betroffenen Parteien geregelt werden konnte, hatte Gott Vorsorge getroffen. Dann sollte der Richter die Sache beurteilen und entscheiden.

Unmoral und Unterdrückung

Gott machte seinem Volk diese Vorschriften, weil Er wusste, dass jeder Mensch zu allen Sünden fähig ist. Mancher denkt vielleicht, er sei nicht so verdorben und würde nie so etwas Böses tun. Dann gleicht er Hasael, der zum Propheten Elisa gesagt hat: «Was ist dein Knecht, der Hund, dass er diese grosse Sache tun sollte?» (2. Könige 8,13). Wer so spricht, hat die Verdorbenheit des eigenen Herzens noch nicht erkannt.

In den Versen 15-19 geht es um Unmoral, Okkultismus und Abgötterei. Vor diesen Sünden werden wir auch im Neuen Testament gewarnt (Galater 5,19-21; Kolosser 3,5; 1. Johannes 5,21).

Die Verse 20-26 behandeln die Unterdrückung der Armen. Diese Ungerechtigkeit musste auch Jakobus den Reichen im Volk Gottes vorwerfen (Jakobus 5,1-6). Die Bibel weist uns zu einem anderen Verhalten an:

- Anstatt Witwen und Waisen zu bedrücken, sollen wir sie besuchen (Jakobus 1,27).

- Anstatt armen Christen Geld auf Zins zu leihen, sollen wir ihnen materiell helfen (Epheser 4,28).

Was in Vers 27 angesprochen wird, hat seine Wurzel im bösen menschlichen Herzen: Weil man sich innerlich gegen die Autoritätspersonen auflehnt, die Gott einem Volk gegeben hat, redet man schlecht über sie. Doch das gehört sich für uns Glaubende nicht. Vielmehr werden wir aufgefordert, die Menschen in der Regierung zu ehren und ihre Anweisungen zu befolgen (Römer 13,7).

Israel war das Volk Gottes. Darum sollte es die Erstgeburt dem Herrn geben und ein heiliges Leben führen.

Das Recht im sozialen Leben

Diese Gebote und Vorschriften offenbaren göttliche Eigenschaften: Er ist gerecht und barmherzig. Beides sollte das Zusammenleben der Israeliten prägen:

- Bei der Beurteilung eines Streits oder beim Bezeugen einer Tatsache galt es, gerecht zu sein und sich nicht von der Meinung der Mehrheit beeinflussen zu lassen.

- Wenn der Ochse oder der Esel eines feindlichen Menschen in Not war, sollte der Israelit seinen Groll überwinden und mit diesem Tier barmherzig sein.

- Gott forderte eine wahre Rechtsprechung in Israel. Er duldete weder Lüge noch die Verurteilung eines Unschuldigen. Gerade darin haben sich die Juden bei der Kreuzigung des Herrn Jesus schuldig gemacht!

- Weil die Armen und die Fremden in Gefahr standen, benachteiligt zu werden, ordnete der Herr an, dass sie nicht ungerecht behandelt oder bedrückt werden durften.

- Ein weiteres Beispiel der Barmherzigkeit Gottes finden wir in den Versen 10 und 11: Im siebten Jahr sollten die Israeliten ihre Felder nicht bepflanzen und ihre Weinberge und Olivenbäume nicht abernten. Was in diesem Jahr von selbst wuchs, gehörte den Armen.

- Das Sabbatgebot war einerseits ein besonderer Prüfstein des Gehorsams gegenüber Gott. Anderseits offenbart es auch seine Güte: Die Menschen, die sechs Tage im Schweiss ihres Angesichts arbeiteten, durften sich am siebten Tag ausruhen.

Als Christen stehen wir nicht unter Gesetz. Aber wir dürfen durch ein barmherziges und gerechtes Verhalten die Eigenschaften Gottes bekannt machen (1. Petrus 2,9).

Gottesdienst statt Götzendienst

Schon mit der Gesetzgebung erliess Gott erste Bestimmungen für drei Feste des Herrn. Später gab Er ausführliche Anweisungen zu allen sieben Festen (3. Mose 23). Schliesslich heisst es in 5. Mose 16,16: «Dreimal im Jahr sollen alle deine Männlichen vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen an dem Ort, den er erwählen wird: am Fest der ungesäuerten Brote und am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten.» Diese Anordnung stimmt mit dem überein, was wir hier in den Versen 14-17 lesen.

Wer ist der Engel, den Gott vor seinem Volk her senden würde? Es ist der Engel des Herrn – also der Herr Jesus selbst, der Mose in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch erschienen war (2. Mose 3,2). Das wird aus der Beschreibung des Engels klar: Wer hat solche Autorität über die Menschen als nur Gott? Wer kann Übertretungen vergeben als nur der Herr?

Der Engel des Herrn würde das Volk auf dem Weg bewahren und ins verheissene Land bringen. Doch die Israeliten standen in Gefahr, sich gegen diese Führung aufzulehnen (Vers 21). Darum forderte Gott sie wiederholt auf, auf seine Stimme zu hören.

Ausserdem würde der Engel des Herrn die Nationen aus Kanaan vertreiben, damit sein Volk dieses Land bewohnen konnte. Um die Israeliten vor dem gefährlichen Einfluss dieser heidnischen Völker zu warnen, gebot Er ihnen mehrmals, sich nicht vor ihren Göttern niederzubeugen, sondern Ihm allein zu dienen.

Auch von uns möchte der Herr, dass wir Ihm gehorchen und uns klar von der Welt absondern.

Der Bund wird geschlossen

Nachdem Mose dem Volk die Gebote und Anordnungen Gottes vorgestellt hatte, wiederholte es seine Zusicherung: «Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun.» Damit stellte sich Israel unter das Gesetz und war bereit, einen Bund mit dem Herrn einzugehen.

Es gab bei diesem Bündnis zwei Parteien: der Herr und das Volk. Jede Seite sollte ihre Bedingung erfüllen: Gott würde Israel segnen, wenn es Ihm gehorchte. Das Blut, das Mose an den Altar und auf das Volk sprengte, besiegelte diese gegenseitige Vereinbarung. Es bestätigte den Tod als Strafe für die Israeliten, wenn sie ihrer Verpflichtung nicht nachkamen und den Bund brachen.

Wir wissen, wie es gekommen ist. Das Volk Israel hat das Gesetz nicht gehalten und dadurch den Beweis erbracht, dass der Mensch durch Gesetzeswerke vor Gott nicht gerechtfertigt werden kann. Wie können wir Gott danken, dass Er durch das Blut des neuen Bundes, das am Kreuz von Golgatha vergossen worden ist, unsere Sünden vergeben hat (Matthäus 26,28)!

Mose stieg mit den Ältesten auf den Berg, um auf der Grundlage des Gesetzes in Beziehung zu Gott zu treten. Sie sahen dort die Herrlichkeit Gottes. Aber es war nicht die Offenbarung seiner Gnade, sondern seiner Heiligkeit.

Einige Tage später sollte Mose allein auf den Berg Sinai steigen. Er befand sich dort 40 Tage und 40 Nächte in der Gegenwart des Herrn. In dieser Zeit bekam er detaillierte Mitteilungen für den Bau der Wohnung Gottes.

Das Hebopfer

Mit Kapitel 25 beginnt ein neuer Abschnitt im zweiten Buch Mose. Es geht jetzt um das Zelt der Zusammenkunft. Bis Kapitel 31 bekommt Mose genaue Anweisungen zum Bau dieser Wohnung Gottes in der Wüste.

Zuerst zählte der Herr die Materialien auf, die für sein Haus und den Gottesdienst benötigt wurden. Jeder Israelit durfte von diesen Werkstoffen bringen. Damit leistete er einen freiwilligen Beitrag zum Bau der Wohnung Gottes. Gott betonte auch, dass alles genau so gemacht werden sollte, wie Er es Mose zeigte.

In der Zeit der Gnade ist die Versammlung das Haus Gottes auf der Erde (1. Timotheus 3,16). Dieses geistliche Haus wird dargestellt, wenn Glaubende im Namen des Herrn versammelt sind (Matthäus 18,20). Unsere Mitarbeit am Bau und an der Verwirklichung dieses Hauses soll durch Freiwilligkeit (Vers 2) und Gehorsam (Vers 9) gekennzeichnet sein.

Die einzelnen Materialien lassen sich in vier Gruppen einteilen. Sie haben alle eine sinnbildliche Bedeutung für uns:

- Die Metalle Gold, Silber und Kupfer sprechen von göttlichen Herrlichkeiten.

- Die Stoffe, die Felle und das Akazienholz weisen auf herrliche Eigenschaften hin, die der Herr Jesus als Mensch auf der Erde offenbarte.

- Das Öl und die Gewürze reden vom Heiligen Geist und seinem Wirken.

- Die Edelsteine sind ein Bild von den Erlösten. Weil Gott sie in Christus sieht, haben sie für Ihn einen hohen Wert.

Der Plan der Stiftshütte

Beitrag: Bilder zum Heiligtum Gottes

Buchtipp: Das Heiligtum Gottes in der Wüste Sinai (Bildband)

Die Bundeslade

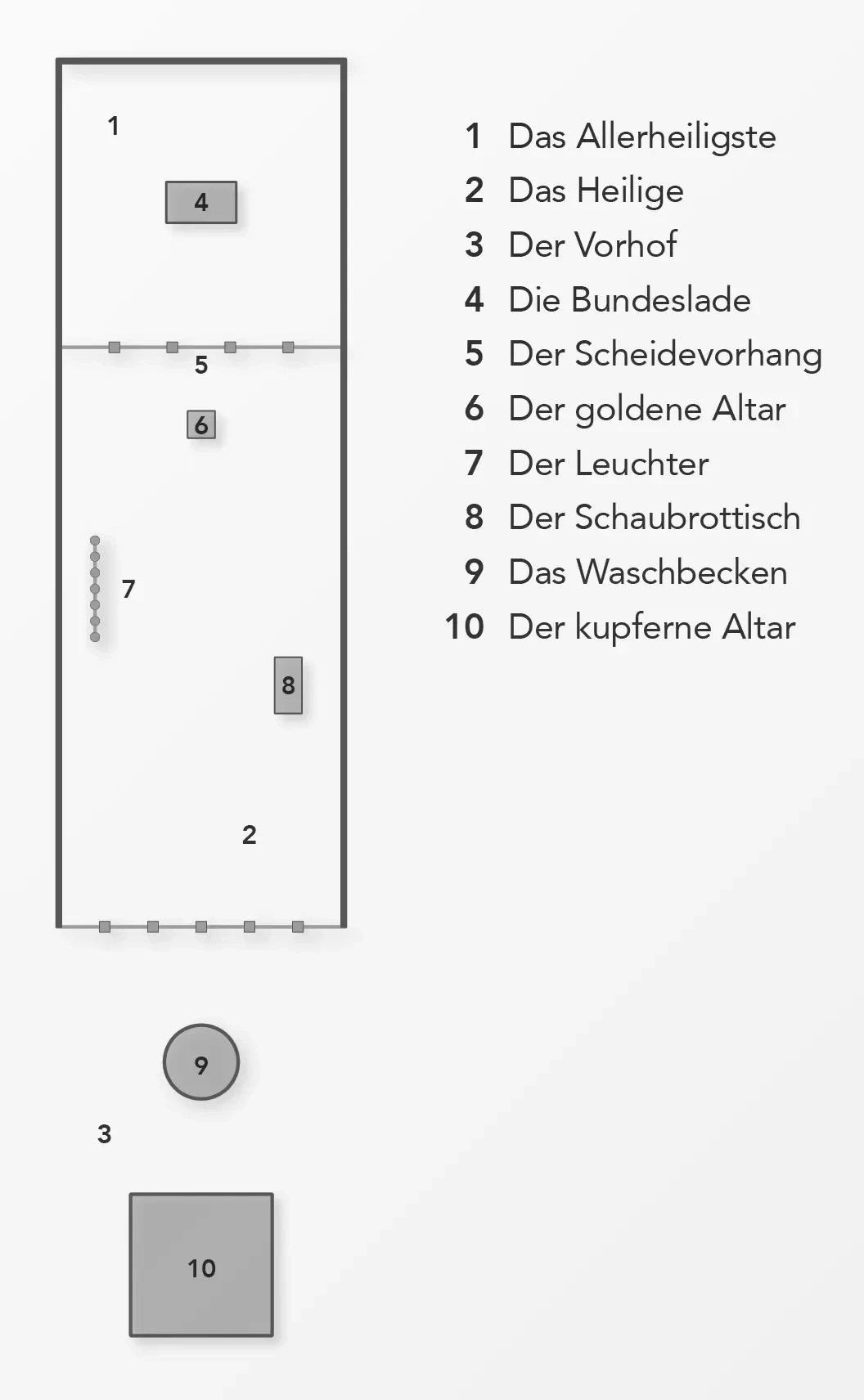

Die Wohnung Gottes in der Wüste bestand aus zwei Räumen, die durch einen Vorhang getrennt waren. Der hintere Raum war das Allerheiligste, wo Gott wohnte, und der vordere Raum wurde das Heilige genannt (2. Mose 26,33). Dieses Zelt war von einem abgegrenzten Vorhof umgeben, der im Osten einen Eingang hatte (2. Mose 27,9-19).

Gott beginnt mit der Beschreibung der Bundeslade, die ihren Platz im Allerheiligsten hatte. Wenn Er sich offenbart, möchte Er uns zuerst das zeigen, was Ihm am wertvollsten ist. So ist die Bundeslade eine herrliche Darstellung von Jesus Christus, über den Gott, der Vater, gesagt hat: «Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe» (Matthäus 3,17).

Die eigentliche Lade bestand aus Akazienholz. Sie war mit reinem Gold überzogen. Darin erkennen wir etwas von der Person des Herrn Jesus. Das Holz spricht von seiner vollkommenen Menschheit und das Gold von seiner Gottheit. Er ist sowohl Gott als auch Mensch. Diese Tatsache übersteigt unseren Verstand, führt uns aber immer wieder zur Anbetung.

Der Deckel der Lade war aus reinem Gold. Er stellt das göttliche Werk dar, das der Herr Jesus am Kreuz vollbracht hat. Die beiden Cherubim, die auf den Deckel blicken, weisen darauf hin, dass Christus in seinem Tod die heiligen Forderungen Gottes zur Sühnung vollkommen erfüllt hat.

So wie die Bundeslade in der Stiftshütte einen zentralen Platz einnahm, ist der Herr Jesus der Mittelpunkt in der Versammlung (Gemeinde) Gottes.

Der Schaubrottisch

Die göttliche Beschreibung geht weiter mit den Geräten im Heiligtum, d.h. im vorderen Raum. Der Schaubrottisch wurde aus Akazienholz gemacht und mit reinem Gold überzogen. Auch Er ist ein Bild von Jesus Christus, der Gott und Mensch in einer Person ist.

Auf den Tisch wurden zwölf Brote nach der Zahl der Stämme Israels gelegt. Das weist darauf hin, dass der Herr Jesus jetzt sein himmlisches Volk vor Gott trägt. Als Mensch lernte Er alles, was die Seinen erleben, aus eigener Erfahrung kennen. Weil Er Gott ist, kann Er uns tragen und sicher ans Ziel bringen (Hebräer 4,14.15).

Die Leiste sorgte dafür, dass die Schaubrote beim Transport nicht herunterfielen. Sie erinnert uns daran, dass unsere Errettung ewig sicher ist. Niemand kann uns aus der Hand des Sohnes Gottes rauben (Johannes 10,28).

Die zwölf Brote reden von der Einheit des Volkes Gottes. In der Zeit der Gnade bilden alle Erlösten auf der Erde gemeinsam den Leib Christi. Dadurch sind sie aufs Engste miteinander verbunden.

Im Blick auf das Zusammenkommen als Versammlung erkennen wir im Schaubrottisch noch zwei weitere Bedeutungen:

- Erstens spricht er davon, wie Christus uns geistliche Nahrung gibt, wenn wir zur Verkündigung des Wortes Gottes versammelt sind. Gerade die Beschäftigung mit seiner Person nährt unsere Herzen (Johannes 6,35).

- Zweitens weist der Tisch auf die Gemeinschaft hin, die wir in der Gegenwart des Herrn mit Gott und den Glaubenden haben.

Der Leuchter

Der goldene Leuchter war ein richtiges Kunstwerk. Er wurde aus einem Talent Gold in getriebener Arbeit hergestellt. Wahrscheinlich erhitzte man das Edelmetall und bearbeitete es anschliessend mit einem Hammer, bis es die gewünschte Form hatte.

Der Leuchter mit dem Öl als Brennstoff für die Lampen ist ein Bild des Heiligen Geistes, der in und durch Christus wirkte, als Er auf der Erde war. So konnte der Herr sagen: «Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben» (Johannes 8,12).

Die Mandelblüten, die den Leuchter verzierten, weisen auf die Auferstehung des Herrn Jesus hin. Er ist als Auferstandener in den Himmel gegangen, um den Seinen von dort den Heiligen Geist zu senden. Der Geist Gottes wohnt nun in jedem Erlösten und in der Versammlung. Wie der Leuchter damals das Heiligtum erhellte, so ist es jetzt die Aufgabe des Geistes, im Haus Gottes Licht zu verbreiten:

- Er lehrt die Jünger alles, was Jesus Christus während seines Lebens und Dienstes auf der Erde gesagt hat (Johannes 14,26).

- Er führt die Glaubenden in die ganze Wahrheit ein und richtet ihre Gedanken auf die Herrlichkeit des Herrn Jesus (Johannes 16,13.14).

Die sieben Lampen des Leuchters sprechen vom vollkommenen göttlichen Licht, das der Heilige Geist durch das Wort Gottes scheinen lässt, wenn Er durch uns in seinem Wirken nicht gehindert wird.

Decken und Teppiche

Das eigentliche «Dach» des Heiligtums hatte vier Lagen. Wenn wir daran denken, dass Jesus Christus in seinem Leben auf der Erde der Tempel Gottes war (Johannes 2,21), erkennen wir in diesen Teppichen oder Decken verschiedene Herrlichkeiten seiner Person:

- Der unterste zehnteilige Teppich war die schönste und wertvollste Schicht. Die vier miteinander verwobenen Farben reden von den herrlichen Eigenschaften, die der Herr Jesus als Mensch besass. Er kam vom Himmel (= blauer Purpur), hatte königliche Würde (= roter Purpur), tat nie eine Sünde (= Byssus) und war der leidende Knecht (= Karmesin). Die goldenen Klammern weisen auf seine Gottheit hin.

- Die zweite Lage bestand aus elf Ziegenhaarteppichen. Die Ziege spricht von der Absonderung für Gott. Wie vollkommen hat Jesus Christus getrennt von der Welt für seinen Gott gelebt!

- Die Decke aus rotgefärbten Widderfellen lässt uns an die Hingabe unseres Erlösers an Gott denken. Ihm widmete Er sein ganzes Leben bis in den Tod am Kreuz.

- Zuoberst lag eine Decke aus Seekuhfellen. Sie machte das Heiligtum Gottes nach aussen hin unscheinbar. So hatte auch der Herr Jesus äusserlich nichts Anziehendes an sich (Jesaja 53,2). Nur die Menschen, die an Ihn glaubten, sahen tiefer. Sie erkannten, wie herrlich Er ist (Johannes 6,69).

Die Erlösten, die nun das Haus Gottes auf der Erde bilden, sollen diese schönen Eigenschaften zeigen. Wie freut sich Gott, wenn Er bei uns etwas von dem sieht, was Jesus Christus vollkommen dargestellt hat!

Die Wände des Heiligtums

Die Wände des Heiligtums bestanden aus Brettern, die mit Gold überzogen waren. Diese Bretter sprechen von den Glaubenden.

- Menschen von der Erde (= Akazienholz) bilden in der Zeit der Gnade das Baumaterial des geistlichen Hauses Gottes.

- Sie sind erlöst worden (= Füsse aus Silber) und passen deshalb in die Gegenwart Gottes.

- Sie besitzen die göttliche Natur (= mit Gold überzogen). Weil sie das gleiche Leben wie der Herr Jesus haben, sind sie «lebendige Steine» am Haus Gottes (1. Petrus 2,5).

Es gab 48 Bretter: 20 auf der Südseite, 20 auf der Nordseite, sechs auf der Westseite und zwei für die Winkel an der Hinterseite. Sie standen eins neben dem anderen. So sind wir als Erlöste miteinander verbunden. Jeder hat seinen Platz im Haus Gottes. Das bringen wir zum Ausdruck, wenn wir im Namen des Herrn Jesus versammelt sind.

Die Bretter wurden durch fünf Riegel zusammengehalten. Die vier äusseren Riegel weisen auf die geistlichen Gaben hin, die Christus seiner Versammlung gegeben hat: Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer (Epheser 4,11). Sie dienen zur geistlichen Erbauung der Glaubenden und zum Wachstum des Leibes des Christus. Der innere Riegel spricht vom Heiligen Geist, der in den Erlösten und in der Versammlung wohnt (1. Korinther 3,16; 6,19). Durch sein Kommen auf die Erde ist die Einheit der Glaubenden gebildet worden (1. Korinther 12,13). Nun wirkt Er in ihnen, damit sie diese Einheit praktisch verwirklichen.

Die Vorhänge des Heiligtums

Zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten hing ein Vorhang. Die Cherubim, die in Kunstweberarbeit dargestellt wurden, waren die Wächter der Heiligkeit Gottes (1. Mose 3,24). So machte dieser Vorhang klar, dass damals kein sündiger Mensch in Gottes heilige Gegenwart treten konnte. Nur der Hohepriester durfte einmal im Jahr mit dem Blut des Sündopfers ins Allerheiligste gehen.

Gott zerriss den Scheidevorhang, den es später auch im Tempel gab, nachdem der Herr Jesus am Kreuz gestorben war (Matthäus 27,51). Damit machte Er deutlich, dass der Zugang zu Ihm aufgrund des Erlösungswerks seines Sohnes offen ist. Menschen, die an Jesus Christus glauben, können freimütig zu Gott kommen und Ihn anbeten. – In Hebräer 10,20 wird ausserdem erklärt, dass dieser Vorhang auf die Menschheit des Herrn Jesus hinweist. Er ist als Mensch gestorben, auferstanden und in den Himmel gegangen. Dadurch hat Er uns den Weg zu Gott aufgetan. Die vier Säulen, die den Vorhang trugen, stellen die Schreiber der Evangelien dar. Sie bezeugen uns sein Leben, seinen Tod, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt.

Der Eingangsvorhang zum Heiligtum bestand aus dem gleichen Material wie der Scheidevorhang: blauer Purpur, roter Purpur, Karmesin und Byssus. Er spricht auch von Christus und zeigt uns mehr seine Herrlichkeit in Verbindung mit der Versammlung Gottes. Die fünf Säulen weisen auf die Schreiber der Briefe hin, die uns diese Herrlichkeit des Herrn vorstellen.

Der kupferne Brandopferaltar

In Kapitel 27 wird der Vorhof des Heiligtums beschrieben. Dort stand der kupferne Altar, auf dem die Opfer dargebracht wurden. Er bestand aus Akazienholz und war mit Kupfer überzogen. Dieses feuerfeste Material spricht von der Gerechtigkeit Gottes im Gericht (siehe dazu 4. Mose 17,3).

So ist es nicht schwer, in diesem Altar das Kreuz von Golgatha zu erkennen, wo Jesus Christus litt und starb. Dort stand Er in den drei Stunden der Finsternis für unsere Sünden im Gericht Gottes. Er nahm für uns die gerechte Strafe für all das Böse auf sich, das wir getan haben.

Innerhalb des Altars befand sich auf halber Höhe ein Netz (oder Gitter), auf dem das Holz und darauf das Opfertier lagen. Dort war die heisseste Glut, die dem Auge des Priesters verborgen blieb. Dieses Netz weist auf die tiefen Leiden des Herrn Jesus hin, die kein Mensch ergründen kann. Was Er am Kreuz im göttlichen Gericht für uns erduldet hat, können wir kaum erahnen.

Am Altar gab es vier Hörner entsprechend den vier Himmelsrichtungen. Sie erinnern uns daran, dass die Erlösung, die der Heiland am Kreuz vollbrachte, für alle Menschen ausreicht. Darum kann das Evangelium in der ganzen Welt gepredigt werden. Jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, empfängt Vergebung seiner Sünden.

Auf diesem Altar wurden unzählige Opfer dargebracht. Im Gegensatz dazu steht der Tod unseres Erlösers: «Mit einem Opfer hat er auf immerdar die vollkommen gemacht, die geheiligt werden» (Hebräer 10,14).

Der Vorhof

Der Vorhof war umzäunt. Ein Stoff aus weissem Leinengewebe wurde an Säulen aufgehängt. Auf der östlichen Seite bildete ein vierfarbiger Vorhang den Eingang. Auch in diesen Einzelheiten des Vorhofs können wir verschiedene Bilder erkennen, die eine geistliche Bedeutung für uns haben:

- Der Eingangsvorhang spricht vom Herrn Jesus, der gesagt hat: «Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden» (Johannes 10,9). Es ist die Einladung des Evangeliums, an Ihn zu glauben und so zu Gott zu kommen.

- Die Säulen, die den Umhang des Vorhofs trugen, sind ein Bild der Glaubenden, die in der Welt ein Zeugnis von Jesus Christus ablegen. Jeder soll dort, wo Gott ihn hingestellt hat, den Menschen zeigen, wer der Herr Jesus ist.

- Der weisse Stoff weist darauf hin, dass wir vor allem durch ein gerechtes Verhalten, das nicht durch die Sünde geprägt ist, von Christus zeugen. Er selbst war ja der Reine und Sündlose.

- Die Länge des weissen Umhangs entsprach der Länge der zehn vierfarbigen Teppiche, die die innerste Decke des Zeltes bildeten, wenn man sie aneinanderreihte. Das bedeutet, dass unser Zeugnis nach aussen der inneren Wirklichkeit unseres Glaubens entsprechen muss.

- Der weisse Umhang war ungefähr zweieinhalb Meter hoch. Darum war es nicht möglich, von aussen in den Vorhof zu blicken. Genauso wenig kann ein Mensch, der nicht an den Herrn Jesus glaubt, das Leben der Erlösten und ihre Gemeinschaft mit Gott verstehen.

Die Kleider des Hohenpriesters (1)

In diesem Kapitel werden die Kleider, die Aaron trug, im Einzelnen beschrieben. Er tat seinen Dienst als Hoherpriester vor Gott zugunsten des Volkes Israel. Aus Hebräer 5,6 wissen wir, dass der Herr Jesus Hoherpriester nach der Ordnung Melchisedeks ist. Doch in der Gnadenzeit führt Er seinen priesterlichen Dienst nach der Weise Aarons aus. In der Beschreibung der Kleider Aarons erkennen wir manchen Hinweis auf die Tätigkeit unseres Hohenpriesters im Himmel.

Das Ephod (Verse 5-14) war ein Kleidungstück, das fast bis zu den Knien reichte. Es bestand aus einem Vorder- und Hinterteil, einem Gürtel und zwei Schulterstücken. Zu seiner Herstellung wurden verschiedene farbige Fäden und feine Goldstreifen miteinander verwoben. Die vier Farben, die wir von den Teppichen und Vorhängen des Zeltes her kennen, weisen auf die Menschheit des Herrn Jesus hin. Der goldene Faden spricht von seiner Gottheit. Wir haben einen Hohenpriester, der uns versteht, weil Er selbst als Mensch hier gelebt hat. Aber Er ist auch Gott und hat deshalb die Macht, uns zu helfen (Hebräer 4,14).

Der Gürtel ist ein Symbol des Dienstes. Welche Gnade, dass der Herr im Himmel für uns tätig ist! Mit seiner Hilfe werden wir das himmlische Ziel erreichen.

Die beiden Onyxsteine auf den Schulterstücken mit den eingravierten Namen der zwölf Stämme Israels weisen darauf hin, dass der Herr Jesus uns auf seinen starken Schultern trägt. Auf diese Weise sind unsere Namen beständig vor Gott. Er vergisst keins der Seinen, die Er in Christus angenommen hat.

Die Kleider des Hohenpriesters (2)

Das Brustschild wurde aus den gleichen Materialien hergestellt wie das Ephod. Dadurch wird wieder die Menschheit und die Gottheit des Herrn Jesus dargestellt. Aber diesmal geht es mehr darum, wie Er uns durch seinen Tod eine ewige Annahme bei Gott bewirkt hat: Er ist Mensch geworden, um für uns zu sterben und hat als Sohn Gottes das Werk zu unserer ewigen Errettung vollbracht. Deshalb sind wir nun wie einzelne Schmuckstücke in den Augen Gottes.

Die Edelsteine am Brustschild sind also ein Bild der Erlösten. Der Herr Jesus trägt sie nicht nur auf den Schultern – dargestellt durch die Onyxsteine auf den Schulterstücken –, sondern auch auf seinem Herzen. Er schenkt ihnen seine grenzenlose Liebe (Johannes 13,1). Wie es zwölf verschiedene Edelsteine nach der Zahl der Stämme Israels gab, so sind die Glaubenden verschieden. Aber jeder hat als Erlöster den gleichen Platz am Herzen des Hohenpriesters.

Das Brustschild war mit schnurähnlichen Ketten aus Gold am Ephod befestigt. Darin erkennen wir einen Hinweis auf unsere untrennbare Verbindung mit unserem Herrn. Nichts und niemand kann uns aus seiner Hand rauben (Johannes 10,28).

In das Brustschild wurden die Urim und die Tummim gelegt. Was sie genau waren, wissen wir nicht. Aber sie waren da, damit die Israeliten durch sie den Willen Gottes erfahren konnten (4. Mose 27,21). Wir lernen daraus, dass wir uns im Gebet an unseren Hohenpriester wenden können, um von Ihm Weisheit und Leitung für den Glaubensweg zu bekommen.

Die Kleider des Hohenpriesters (3)

In den Versen 31-35 wird das Oberkleid des Ephods beschrieben. Der blaue Purpur weist darauf hin, dass Jesus Christus den Priesterdienst im Himmel ausübt. Die Borte, die ein Einreissen des Kleides verhinderte, spricht von seinem unveränderlichen Priestertum. Die Granatäpfel und Schellen am Saum sind ein Bild der Frucht und des Zeugnisses für Gott. Beides wurde Wirklichkeit, als der Herr Jesus hier lebte. Nun soll durch seinen Dienst als Hoherpriester auch im Leben der Glaubenden Frucht für Gott entstehen und der Heiland-Gott bezeugt werden.

Am Kopfbund des Hohenpriesters wurde ein Blech aus reinem Gold angebracht. Darauf stand: «Heilig dem Herrn!» Der Grund dafür wird in Vers 38 angegeben: «Aaron soll die Ungerechtigkeit der heiligen Dinge tragen.» Die Opfergaben, die die Israeliten darbrachten, konnten Mängel aufweisen. Doch durch die Anwesenheit des Hohenpriesters waren diese Opfer trotzdem wohlgefällig für Gott. Daraus lernen wir, dass unsere Anbetung, die oft schwach und mangelhaft zum Ausdruck kommt, durch Jesus Christus Gott wohlangenehm ist (1. Petrus 2,5).

Ab Vers 40 werden die weissen Kleider der Priester erwähnt. Sie sprechen von unserer priesterlichen Stellung vor Gott. Durch das Erlösungswerk des Herrn Jesus sind wir für die heilige Gegenwart Gottes passend gemacht worden. Die Beinkleider, die das Fleisch der Blösse bedeckten, weisen darauf hin, dass unsere alte Natur am Kreuz gerichtet worden ist und wir nun als neue Menschen vor Gott stehen.

Die Priesterweihe (1)

In den Versen 1-35 gibt Gott Anordnungen für die Weihe der Priester: Aaron und seine Söhne werden geheiligt und zum Dienst geweiht. Bei der Heiligung geht es um ihre Person, die für Gott auf die Seite gestellt wird. Bei der Weihung steht mehr die Aufgabe im Vordergrund, zu der sie bestimmt werden.

Um die geistliche Bedeutung zu verstehen, müssen wir zuerst wissen, was der Priesterdienst für uns Christen bedeutet. Gott wünscht, dass Ihm die Erlösten ein geistliches Schlachtopfer darbringen. Es ist das Lob und die Anbetung, die aus ihren Herzen zu Ihm aufsteigen. Die Priesterweihe zeigt uns nun, wie es möglich geworden ist, dass ehemals sündige Menschen vor Gott treten und Ihm Opfer des Lobes darbringen können.

Zuerst wurden Aaron und seine Söhne mit Wasser gewaschen (Vers 4). Diese Ganzwaschung spricht von der Neugeburt aus Wasser und Geist (Johannes 3,5). Nur wer von neuem geboren ist, gehört zur heiligen Priesterschaft, die Gott geistliche Schlachtopfer darbringt (1. Petrus 2,5).

Aaron wird ohne Anwendung des Blutes zum Priester gesalbt (Verse 5-7). Er ist hier ein Bild des Herrn Jesus, der ohne Sünde war. Er hatte kein Sühnungsblut nötig, um zu Beginn seines Dienstes mit Heiligem Geist gesalbt zu werden (Matthäus 3,16).

Das Sündopfer und das Brandopfer zeigen, dass der Tod unseres Erlösers die Grundlage ist, auf der wir Gott nahen können. Am Kreuz hat Er unsere Sünden im göttlichen Gericht getragen und uns durch sein Werk für den heiligen Gott passend gemacht.

Die Priesterweihe (2)

Der zweite Widder wurde als Friedensopfer dargebracht. Er stellt die Tatsache vor, dass wir durch den Tod des Herrn Jesus mit Gott versöhnt worden sind (Kolosser 1,22).

Nachdem Mose den Widder geschlachtet hatte, sollte er von seinem Blut nehmen und es auf das rechte Ohrläppchen, auf den rechten Daumen und auf die rechte grosse Zehe der Priester streichen. So hat uns das kostbare Blut unseres Erlösers fähig gemacht, auf Gott zu hören, für Ihn tätig zu sein und auf seinem Weg zu gehen. Das ist eine grundsätzliche Voraussetzung für den Priesterdienst.

Die anschliessende Salbung spricht davon, dass wir mit dem Heiligen Geist gesalbt und versiegelt worden sind (2. Korinther 1,21.22). Nun sind wir in der Lage, unseren Gott und Vater in Geist und Wahrheit anzubeten.

Anschliessend sollte Mose einen Teil des Friedensopfers und das Speisopfer in die Hände der geheiligten Priester legen. Sie hatten nun eine Opfergabe, die sie Gott darbringen konnten. Auch uns hat Gott etwas gegeben, das wir Ihm wieder bringen dürfen: Es ist sein Sohn Jesus Christus, der auf der Erde zur Ehre Gottes gelebt hat und am Kreuz zu seiner Verherrlichung gestorben ist.

Schliesslich durften die Priester am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft einen Teil des Friedensopfers essen. Das lässt sich ebenfalls gut auf uns übertragen: Damit wir ein Gott geweihtes Leben führen und Ihn anbeten können, müssen wir uns von Christus nähren. Dann wird Er unsere Herzen erfüllen.

Das beständige Brandopfer

Ausser der siebentägigen Priesterweihe wurde auch der Altar täglich geheiligt. Nicht nur die Priester, sondern auch der Ort, wo die Opfer dargebracht wurden, musste der göttlichen Heiligkeit entsprechen.

Ab Vers 38 gibt der Herr Anweisungen für das beständige Brandopfer. Es sollte am Morgen und am Abend geopfert werden, und zwar mit Feinmehl, das mit Öl vermischt und mit Wein getränkt war. Dieses Opfer spricht vom Herrn Jesus in seiner völligen Hingabe an Gott bis in den Tod. Er hat sich als sündloser Mensch durch den ewigen Geist Gott geopfert (Hebräer 9,14). Dadurch hat Er Ihn aufs Höchste geehrt und die Voraussetzung geschaffen, dass Gott in der Mitte der Seinen wohnen kann.

In der Zeit der Gnade ist es der Ort, wo zwei oder drei im Namen des Herrn Jesus versammelt sind (Matthäus 18,20). Dort trifft Gott auf der Grundlage des Opfertodes seines Sohnes mit den Erlösten zusammen. In den Augen der Menschen mag dieses Zusammenkommen wenig attraktiv erscheinen. Aber die Gegenwart des Herrn Jesus macht es zu einem besonderen Ort: Er «wird geheiligt werden durch meine Herrlichkeit» (Vers 43).

Am Eingang des Zeltes kam Gott mit dem Volk Israel zusammen, um mit Mose zu reden (Vers 42). Das weist auf das Zusammenkommen zur Wortverkündigung hin. Dann spricht der Herr zu uns.

Am Altar übten die Priester den Opferdienst aus (Vers 44). Das spricht von der Anbetung, die wir Gott bringen, wenn wir versammelt sind, um das Mahl des Herrn zu halten. Dann reden wir zu Gott.

Der goldene Räucheraltar

Der goldene Altar bestand aus Akazienholz und war mit reinem Gold überzogen. Er stand im Heiligtum dem Scheidevorhang gegenüber, weil er in einer engen Beziehung zur Bundeslade und dem Sühndeckel stand (Vers 6). Auf diesem Altar brachte der Priester das wohlriechende Räucherwerk dar.

Was ist die geistliche Bedeutung dieses Räucheraltars für uns? Er spricht vom Herrn Jesus und seiner beständigen Annehmlichkeit vor Gott. Unsere Gebete steigen im Wohlgeruch seiner herrlichen Person zu Gott empor, so dass Er sie annehmen kann. Das wird uns im Neuen Testament bestätigt:

- In der Anbetung: «Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen» (Hebräer 13,15).

- In der Fürbitte: «Was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben» (Johannes 16,23).

Ausserdem erkennen wir in der Darbringung des Räucherwerks auch eine bildliche Darstellung unserer Anbetung. Sie unterscheidet sich ein wenig von dem, was die Darbringung der Opfer veranschaulicht:

- Der Opferdienst auf dem kupfernen Altar spricht mehr von der Anbetung, die das Werk, das Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat, zum Inhalt hat.

- Das Räucherwerk auf dem goldenen Altar hingegen weist mehr auf die Anbetung seiner herrlichen Person hin. Wenn wir vor Gott zum Ausdruck bringen, wie vollkommen der Herr Jesus in sich selbst ist, steigt ein Wohlgeruch zu Gott auf.

Das Sühnegeld und das Waschbecken

Im Alter von 20 Jahren wurde der Israelit in die Armee eingeteilt. Zu diesem Zeitpunkt musste er einen halben Sekel Silber als «Sühngeld» zahlen. Das spricht von unserer Erlösung.

- Einerseits erkennen wir einen wichtigen Unterschied. Wir sind nicht mit Silber oder Gold erlöst worden, sondern mit dem kostbaren Blut des Herrn Jesus (1. Petrus 1,18.19).

- Anderseits gibt es auch eine Übereinstimmung. So wie jeder Israelit gleich viel bezahlen musste, so macht Gott heute keinen Unterschied zwischen Arm und Reich. Weil wir alle gesündigt haben, haben alle die gleiche Erlösung in Jesus Christus nötig. Jeder wird durch den Glauben an Ihn und sein Blut erlöst (Römer 3,22-25).

Das Becken aus Kupfer stand im Vorhof zwischen dem Brandopferaltar und der Wohnung Gottes. Es war mit Wasser gefüllt und diente den Priestern zur Reinigung ihrer Hände und Füsse.

Darin liegt eine geistliche Bedeutung für uns. Solange wir auf der Erde leben, werden wir von der Sünde, die uns umgibt, beschmutzt. Es ist leider auch möglich, dass wir uns durch eigene Sünden verunreinigen. In beiden Fällen müssen wir uns durch die Anwendung des Wortes Gottes reinigen lassen (Johannes 13,8; Epheser 5,26). Wenn es um unsere Sünden geht, zeigt uns die Bibel zuerst, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist, und bringt uns dann dazu, das begangene Unrecht Gott zu bekennen. So wird die gestörte Gemeinschaft mit Ihm wiederhergestellt, und wir können Ihn aufs Neue freimütig anbeten.

Das Salböl und das Räucherwerk

Das heilige Salböl bestand aus Myrrhe, würzigem Zimt, Würzrohr, Kassia und Olivenöl. Mit diesem wohlriechenden Öl wurden das Zelt der Zusammenkunft, alle seine Geräte und die Priester gesalbt.

Die vier Gewürze sprechen von den moralischen Herrlichkeiten des Herrn Jesus, die sich in seinem Leben offenbarten. Das Öl ist in der Bibel immer ein Bild des Heiligen Geistes. Er ist es, der unsere Gedanken mit Jesus Christus erfüllt und uns zeigt, wie herrlich Er ist. Die Salbung der Wohnung Gottes lässt uns daran denken, dass in der Versammlung jeder Dienst und jede Anbetung unter der Leitung des Heiligen Geistes geschehen muss, damit der Wohlgeruch Christi zu Gott aufsteigen kann. Der gesalbte Priester stellt einen Glaubenden dar, der sich im Leben vom Heiligen Geist leiten lässt und deshalb Gott in Geist und Wahrheit anbeten kann.

Das Räucherwerk setzte sich aus drei Gewürzen und Weihrauch zusammen. Es kam auf dem goldenen Altar mit Feuer in Kontakt und verbreitete so seinen Wohlgeruch. Diese Gewürzmischung weist auf die Vortrefflichkeiten des Herrn Jesus hin, die gerade in seinen Leiden sichtbar wurden. Seine freiwillige Unterordnung unter den Willen Gottes erstrahlte im Garten Gethsemane, wo Er sich bereit erklärte, alles zu tun, was der Vater Ihm aufgetragen hatte. Seine Sanftmut zeigte sich besonders, als Er von den Menschen angegriffen und verspottet wurde. Sein Gehorsam erreichte am Kreuz seinen Höhepunkt. Dort erfüllte Er das Gebot des Vaters und liess sein Leben.

Bezaleel und Oholiab

Gott bestimmte nun, wer das Zelt der Zusammenkunft mit seinen Geräten herstellen sollte: Bezaleel vom Stamm Juda, Oholiab vom Stamm Dan und weitere Mitarbeiter, die ein weises Herz hatten. Der Herr selbst hatte diesen Männern das handwerkliche Geschick und die künstlerische Begabung für diese Aufgabe gegeben.

Beim Bau des geistlichen Hauses Gottes gelten die gleichen Grundsätze:

- Der Herr beruft die Glaubenden in den Dienst. Er bestimmt, welche Aufgabe sie am Haus Gottes wahrnehmen sollen (Epheser 4,11; 1. Korinther 12,28).

- Damit sie ihre geistliche Aufbauarbeit in der Versammlung tun können, gibt der Herr ihnen die dazu notwendigen Fähigkeiten.

Bezaleel und Oholiab sollten miteinander dieses grosse Werk ausführen. Das erforderte von ihnen eine gute Zusammenarbeit. – Das ist heute nicht anders. Obwohl jeder persönlich einen Auftrag vom Herrn bekommen hat, führen wir ihn oft gemeinsam mit anderen aus. Damit das gelingt, ist Demut und gegenseitige Rücksichtnahme notwendig.

In Vers 11 sagt Gott ausdrücklich: «Nach allem, was ich dir geboten habe, sollen sie es machen.» Bezaleel und Oholiab mussten sich beim Bau der Stiftshütte genau an die göttlichen Anweisungen halten, damit das Haus Gottes dem Muster entsprach, das der Herr Mose gezeigt hatte (2. Mose 25,9). – Auch heute kann ein Diener nur nützlich sein und segensreich arbeiten, wenn er dem Herrn gehorcht und die biblischen Grundsätze für den christlichen Dienst befolgt.

Der Sabbat

In 2. Mose 20 hat der Herr das Sabbatgebot gegeben: Das Volk Israel sollte am siebten Tag nicht arbeiten. In unserem Abschnitt bestätigt Er dieses Gebot und stellt den Israeliten die Folgen vor, wenn sie es nicht beachteten: «Haltet den Sabbat, denn heilig ist er euch; wer ihn entweiht, soll gewiss getötet werden; denn wer irgend an ihm eine Arbeit tut, diese Seele soll ausgerottet werden aus der Mitte ihrer Völker» (Vers 14).

Warum legte Gott gerade auf das Einhalten dieser Anordnung so viel Wert? Weil der Sabbat ein Zeichen seines Bundes mit Israel war. Dieses Volk hatte sich verpflichtet: «Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun!» (2. Mose 19,8). Nun sollte der Gehorsam Israels geprüft werden. Durch das Halten des Sabbats konnte es zeigen, dass es die Verpflichtung des Bundes erfüllte.

Aber Israel hielt die Gebote des Herrn nicht und brach den Bund mit Gott. Als der Herr Jesus – der Herr des Sabbats – auf die Erde kam, wurde Er von seinem Volk abgelehnt und gekreuzigt. Nun war der Beweis endgültig erbracht, dass der natürliche Mensch ein Feind Gottes ist und Ihm nicht gehorcht.

Als Folge davon führte Gott eine neue Zeit ein, in der glaubende Menschen nicht in einem Bundesverhältnis zu Ihm stehen. Darum hat der Sabbat für uns Christen keine Bedeutung mehr. Wir stehen nicht unter dem Gesetz als unserer Lebensregel. Aber wir möchten aus Dankbarkeit für die Gnade, die Gott uns bei der Errettung erwiesen hat, für Ihn leben.

Das Goldene Kalb

In 2. Mose 24,3 haben wir gelesen, dass Mose dem Volk alle Worte des Herrn berichtet hatte. Auch die zehn Gebote hatte er den Israeliten vorgestellt. Sie kannten also die göttliche Anordnung: «Du sollst keine anderen Götter haben neben mir» (2. Mose 20,3).

Trotzdem forderten sie nun Aaron auf: «Mache uns Götter, die vor uns hergehen!» Damit übertraten sie bewusst das Gesetz. Sie wollten nicht an einen unsichtbaren, allmächtigen Gott glauben, der sie aus Ägypten erlöst hatte, sondern ein sichtbares Götzenbild anbeten. Auf diese Weise offenbarten sie die Rebellion, den Unglauben und die Verdorbenheit des menschlichen Herzens.

Dieser Götzendienst war besonders schlimm, weil er mit dem Namen des Herrn verbunden wurde. Die Israeliten schrieben dem goldenen Kalb die Befreiung aus Ägypten zu und Aaron rief zu einem Fest des Herrn auf.

Gott sah, wie das Volk von Ihm abwich und sich vor dem gegossenen Kalb niederbeugte. Er berichtete es Mose und schloss mit den Worten: «Nun lass mich, dass mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte; dich aber will ich zu einer grossen Nation machen.» Wie reagierte Mose auf diese Ankündigung?

- Anstatt seinen eigenen Vorteil zu suchen, trat er für die Ehre Gottes ein. Die Feinde sollten keinen falschen Eindruck von Ihm bekommen und denken: «Zum Unglück hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge zu töten.»

- Anstatt in fleischlicher Entrüstung über das Volk zu schimpfen, setzte er sich als Fürsprecher Israels ein. Er flehte zum Herrn und wurde erhört.

Mose steigt vom Berg herab

Mose kam mit den beiden Gesetzestafeln vom Berg herab. Er hörte schon von weitem, was los war. Im Gegensatz zu Josua, der eine kriegerische Auseinandersetzung vermutete, erkannte Mose am Schall der Stimmen, dass die Menschen ein ausgelassenes Fest feierten. Weil er sich lange in der Gegenwart Gottes aufgehalten hatte und als Glaubensmann über eine grössere Erfahrung verfügte, konnte er die Situation besser beurteilen als Josua.

Am Fuss des Berges zerschmetterte Mose die beiden Steintafeln mit den Geboten Gottes. Wenn er mit ihnen ins Lager gegangen wäre, hätte Gott seine Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit durchsetzen und die Israeliten bestrafen müssen.

Auf dem Berg hatte sich Mose vor Gott für das Volk eingesetzt. Nun trat er vor dem Volk für Gott ein. Mit aller Entschiedenheit ging er gegen das Böse vor. Er verbrannte und zermalmte das goldene Kalb. Dann streute er den Goldstaub auf das Wasser und liess es die Israeliten trinken.

Mose stellte auch seinen Bruder zur Rede und wies ihn auf die grosse Verantwortung hin, die er an der Sünde des Volkes hatte. Die Antwort Aarons zeigt, dass er keine Glaubensenergie besass. Anstatt dem Verlangen nach einem Götzen zu widerstehen, tat er einfach, was das Volk von ihm wollte. Er hatte keine Kraft, gegen das Böse aufzutreten. Ausserdem versuchte Aaron nun, sich selbst in ein möglichst gutes Licht zu stellen und die Schuld dem Volk anzulasten. Ist sein Verhalten nicht eine ernste Warnung für uns?

Bestrafung und Fürbitte

Aus dieser Geschichte lernen wir, dass Götzendienst zu einem zügellosen, ausschweifenden Leben führt. Wer die Autorität Gottes nicht mehr anerkennt, lässt auch den göttlichen Massstab über Gut und Böse nicht mehr gelten. Das öffnet die Tür für Unmoral und Gewalttat.

Mose konnte dem sündigen Treiben nicht länger tatenlos zusehen. Darum rief er: «Her zu mir, wer für den Herrn ist!» Da stellte sich der Stamm Levi geschlossen auf die Seite Gottes. Das bedeutete gleichzeitig, gegen das Böse Stellung zu nehmen. Die Leviten mussten entschieden gegen die Sünde im Volk vorgehen, auch wenn es sich um Verwandte oder Freunde handelte. Die Heiligkeit des Herrn erforderte es. – Auch in der Versammlung von Korinth konnte Gott die Sünde der Hurerei nicht dulden. Darum ordnete der Apostel an: «Tut den Bösen von euch selbst hinaus» (1. Korinther 5,13).

Nachdem Mose den Israeliten ihre grosse Sünde vorgestellt hatte, sagte er: «Vielleicht kann ich Sühnung für eure Sünde tun.» Weil er sie liebte, stieg er zu Gott auf den Berg und bat für sie um Vergebung. Er war sogar bereit, für die Sünde des Volkes aus dem Buch Gottes ausgelöscht zu werden. Doch er musste die Wahrheit des Wortes erfahren: «Keineswegs vermag jemand seinen Bruder zu erlösen, nicht kann er Gott sein Lösegeld geben» (Psalm 49,8).

Nur Einer konnte für sündige Menschen vor Gott Sühnung tun: Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er litt am Kreuz für fremde Schuld und liess sein Leben als Lösegeld für viele (1. Petrus 3,18; Matthäus 20,28).

Das Zelt ausserhalb des Lagers

Der Herr war weiterhin bereit, die bedingungslosen Verheissungen an Abraham, Isaak und Jakob zu erfüllen und dem Volk Israel das Land Kanaan zum Besitz zu geben. Aber Er teilte Mose mit, dass Er nicht in der Mitte dieses hartnäckigen Volkes hinaufziehen werde. Seine Heiligkeit liess nicht zu, dass Er sich mit Israel eins machte, weil es ein selbst gemachtes Götzenbild an den Platz Gottes gestellt hatte.

Diese Mitteilung bewirkte Trauer unter den Israeliten. Nun wurde ihnen bewusst, wie weitreichend die Folgen ihres Götzendienstes waren. Beschämt darüber legten sie ihren Schmuck ab.

In Übereinstimmung mit den Worten des Herrn schlug Mose das Zelt ausserhalb des Lagers auf. Er sonderte sich vom verunreinigten Volk ab, um weiterhin mit Gott Gemeinschaft zu haben. Dort redete der Herr mit Mose wie mit einem Freund von Angesicht zu Angesicht. Aus dieser Gemeinschaft kehrte Mose in das Lager zurück, um seine Aufgabe als Führer des Volkes wahrzunehmen.

In Vers 7 heisst es: «Jeder, der den Herrn suchte, ging hinaus zum Zelt der Zusammenkunft, das ausserhalb des Lagers war.» Einen ähnlichen Gedanken für unsere Zeit finden wir in Hebräer 13,13: «Lasst uns zu ihm hinausgehen, ausserhalb des Lagers, seine Schmach tragend.» Die Christenheit gleicht dem Lager Israels in der Wüste. Der Herr Jesus hat dort nicht mehr den Platz, der Ihm zusteht. Darum wird jeder von uns persönlich aufgefordert, sich vom Verkehrten in der Christenheit zu trennen und zu Christus hinauszugehen.

Mose appelliert an die Gnade Gottes

Mose hatte verstanden, dass Gott aufgrund seiner Gerechtigkeit nicht mit dem Volk hinaufziehen konnte (Vers 3). Es hätte unweigerlich Gericht für Israel bedeutet. Aber Mose stützte sich auf die Gnade des Herrn und setzte sich auf dieser Grundlage als Mittler für das Volk ein. In seiner Fürsprache appellierte er an die Gnade, die Gott ihm persönlich zugesagt hatte. Sie sollte auch für Israel gelten.

- Zuerst bat er: «Wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lass mich doch deinen Weg wissen.» Mose wollte das Volk Israel nicht ohne den Herrn ins verheissene Land führen.

- Dann erinnerte er Gott: «Sieh, dass diese Nation dein Volk ist!» Der Herr hatte sich einst in Gnade mit Israel verbunden. Darum war es unmöglich, dass Er es nun in der Wüste im Stich liess.

Die Antwort, die Mose bekam, war sehr tröstlich: «Mein Angesicht wird mitgehen.» – Dieses Wort gilt auch uns. In seiner Gnade geht Gott mit uns. Bei jedem Schritt auf unserem Glaubensweg können wir mit seiner Hilfe rechnen. Er lässt uns nie allein.

Das tiefe Bewusstsein der göttlichen Gnade rief in Mose den Wunsch hervor, die Herrlichkeit des Herrn zu sehen. Aber das war nicht möglich. Kein Mensch kann Gott in seiner Absolutheit sehen.

Die Barmherzigkeit, die der Herr dem Volk Israel erwies, beruhte auf seiner Souveränität (Vers 19). Weil Er Gott ist, konnte Er so unumschränkt handeln und sein schuldiges Volk begnadigen, ohne seine Gerechtigkeit aufzugeben.

Neue Gesetzestafeln

Der Herr gab dem Volk Israel noch einmal zwei Gesetzestafeln. Mose musste sie selbst aushauen und auf den Berg mitnehmen. Die Anforderungen Gottes blieben unverändert, auf den neuen Steintafeln standen die gleichen Gebote wie auf den ersten (Vers 28). Aber in seiner Regierung über Israel handelte der Herr nicht nur gerecht, sondern auch gnädig. Das kommt aus seinen Worten in Vers 6 deutlich zum Ausdruck: Er war in seiner Güte bereit, Ungerechtigkeiten und Sünden zu vergeben. Dennoch hielt Er in seiner Gerechtigkeit einen Schuldigen niemals für schuldlos.

Dieser doppelte Grundsatz zeigt sich auf ähnliche Weise auch im Evangelium: Gott hält seinen Massstab für Gut und Böse aufrecht. Wer gesündigt hat, ist schuldig vor Ihm und hat das Gericht verdient. Aber Gott vergibt jedem, der seine Sünden einsieht und sie Ihm aufrichtig bekennt. Die gerechte Grundlage dafür bildet das Erlösungswerk des Herrn Jesus.

Aus Vers 6 erkennen wir zudem, dass der Herr sein Versprechen wahr machte und an Mose vorüberging, so dass dieser die Herrlichkeit Gottes von hinten sehen konnte (2. Mose 33,23). – Auch wir können im Glauben ans Kreuz zurückblicken und dort mit Bewunderung die ganze Vollkommenheit Gottes erkennen.

Mose benutzte die Gunst, in der er vor Gott stand, um für das Volk einzustehen. Er machte sich völlig mit Israel eins und sagte: «Vergib unsere Ungerechtigkeit und unsere Sünde, und nimm uns an als Eigentum.» Da hörte der Herr auf ihn und schloss einen neuen Bund mit dem Volk.

Weitere Gebote

Die Vorschriften, die Gott dem erneuerten Bund hinzufügte, waren nicht neu. Aber sie bezogen sich besonders auf die Sünde mit dem goldenen Kalb, als das Volk Israel sich vom Herrn abgewandt und einen Götzen verehrt hatte. Mit Nachdruck warnte Gott sein Volk vor der Anbetung fremder Götter.

Die Israeliten sollten mit den heidnischen Völkern im Land Kanaan keinen Bund schliessen. Weil diese Nationen fremden Göttern dienten, bestand die Gefahr, dass sie das Volk Gottes zum Götzenkult verleiteten. – Dementsprechend gilt für uns das Wort: «Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis?» (2. Korinther 6,14).

Beim Fest der ungesäuerten Brote sollten die Israeliten sieben Tage Ungesäuertes essen. – Die geistliche Bedeutung davon finden wir in 1. Korinther 5,8: «Lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit Ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit.»

Die Männer in Israel sollten dreimal im Jahr mit Opfergaben vor dem Angesicht des Herrn erscheinen. Dadurch ehrten sie Gott und dienten Ihm mit dem, was sie besassen. – Bei uns besteht ein Leben mit Gott ebenfalls nicht nur in der Trennung vom Bösen. Es gehört auch echte Hingabe an den Herrn dazu, die in der Anbetung und im Dienst für Ihn sichtbar wird.

Das Gesicht von Mose strahlt

Das zweite Mal war Mose auch 40 Tage und 40 Nächte bei dem Herrn auf dem Berg. In dieser Zeit ass er kein Brot und trank kein Wasser. Er befand sich vermutlich in einem übernatürlichen Zustand, in dem er weder Hunger noch Durst verspürte.

Als Mose vom Berg Sinai herabstieg, strahlte sein Gesicht, weil er in der Gegenwart Gottes gewesen war und mit Ihm geredet hatte. Die Israeliten, die unter Gesetz standen, konnten diesen leuchtenden Widerschein der Herrlichkeit Gottes nicht ertragen. Deshalb musste Mose, wenn er zu ihnen redete, eine Decke auf sein Gesicht legen.

In 2. Korinther 3 nimmt der Apostel auf diese Begebenheit Bezug, um den Unterschied zur christlichen Zeit aufzuzeigen. In seinem Sohn Jesus Christus hat Gott sich völlig offenbart. Er hat im Erlösungswerk des Herrn Jesus auch die Möglichkeit geschaffen, dass glaubende Menschen mit Ihm versöhnt werden und sich dann freimütig in seiner Gegenwart aufhalten können.

Daraus ergibt sich eine schöne Schlussfolgerung: «Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit» (2. Korinther 3,18). Im Glauben schauen wir auf den Herrn Jesus, der einst hier gelebt hat, aber jetzt zur Rechten Gottes ist. Je intensiver wir Ihn anhand der Bibel betrachten, desto grösser wird sein Einfluss auf uns. In der Folge werden die Mitmenschen etwas davon an uns und unserem Verhalten erkennen – so wie die Israeliten das Strahlen im Gesicht von Mose sahen.

Auftrag zum Hebopfer

Gott hat Mose in den Kapiteln 25 – 31 detaillierte Anweisungen zum Bau des Zeltes der Zusammenkunft gegeben. Nun beschreiben die Kapitel 35 – 40, wie die Israeliten dem Herrn diesen Wohnort in der Wüste bauen. Zuerst bringen sie das notwendige Material. Dann stellen Bezaleel und Oholiab mit weiteren Mitarbeitern die einzelnen Bestandteile her. Schliesslich wird das Zelt aufgerichtet und die Herrlichkeit des Herrn erfüllt die Wohnung.

Dieser neue Abschnitt beginnt damit, dass Mose dem Volk das Sabbatgebot vorstellt. Das hat einen doppelten Grund:

- Einerseits weist der Sabbat auf das Ziel Gottes mit Israel hin: Er möchte sie in seine Ruhe einführen.

- Anderseits betont der Sabbat den Gehorsam, den Gott beim Bau des Heiligtums von allen Beteiligten erwartet.

Ab Vers 4 ruft Mose die Israeliten zur Mithilfe auf. Sie hatten zwei Möglichkeiten:

- Sie durften Material für die Stiftshütte bringen. Die Aufzählung der Werkstoffe macht deutlich, dass jeder einen Beitrag leisten konnte. Nicht alle besassen Edelsteine (Vers 27), dafür vielleicht ein Stück Stoff, etwas Silber oder Akazienholz. Hier wird besonders die Bereitschaft des Herzens betont, freiwillig ein Opfer für die Wohnung Gottes zu bringen.

- Solche, die ein weises Herz hatten, sollten die einzelnen Elemente der Stiftshütte machen. Es mussten Bretter gesägt, Decken gewoben, Geräte hergestellt werden. Hier steht vor allem die notwendige Fähigkeit für die Arbeit am Heiligtum im Vordergrund.

Das Volk bringt viel Material

Die Reaktion der Israeliten war positiv. Viele kamen und brachten Materialien für den Bau des Heiligtums. Der Geist Gottes zeigt uns auch die innere Einstellung der Geber: Jeder, «den sein Herz trieb» und «der willigen Geistes war», steuerte etwas zur Herstellung der Wohnung Gottes bei. Es war nicht einfach eine Pflichterfüllung, sondern eine Herzenssache und ein freiwilliges Opfer.

Das Neue Testament belehrt uns, dass die Mitarbeit am Bau des geistlichen Hauses Gottes mit der gleichen Geisteshaltung geschehen soll:

- Wenn wir das Werk des Herrn materiell unterstützen: «Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat: nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott» (2. Korinther 9,7).

- Wenn sich ältere Brüder für das Wohl der örtlichen Versammlung einsetzen: «Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig» (1. Petrus 5,2).

Auch die Frauen konnten einen Beitrag zum Bau der Stiftshütte leisten. Viele von ihnen arbeiteten zuerst zu Hause, bevor sie ihre Produkte zu Mose brachten. Sie spannen mit ihren Händen den blauen und roten Purpur, das Karmesin, den Byssus und das Ziegenhaar.

Genauso wichtig ist die Mitarbeit der gläubigen Frauen in der Versammlung Gottes. Sie sind vor allem im häuslichen Bereich für den Herrn tätig, wo sie ihre Kinder für Ihn erziehen oder Gäste bewirten. Ihre Tätigkeiten werden mit dem Begriff «gute Werke» zusammengefasst (1. Timotheus 2,10; 5,10).

Die Mitarbeiter

Mose stellte dem Volk die beiden Mitarbeiter Bezaleel und Oholiab vor, die Gott besonders für den Bau des Heiligtums bestimmt hatte. Von ihnen können wir manches für den Dienst in der Versammlung lernen:

- Der Herr erfüllte Bezaleel mit dem Geist Gottes. – Auch unsere Arbeit am Haus Gottes soll unter der Leitung des Geistes geschehen.

- Gott rüstete Bezaleel auch mit Weisheit aus. – Genauso benötigen wir Weisheit und geistliche Einsicht, damit wir zur rechten Zeit das Richtige tun.

- Bezaleel und Oholiab taten die Arbeit nach allem, was der Herr geboten hatte. – Nur wenn wir das Wort Gottes befolgen, kann der Herr unseren Dienst segnen.

Die Israeliten brachten fortwährend freiwillige Gaben für das Heiligtum. Als die Mitarbeiter die gespendeten Werkstoffe überprüften, merkten sie, dass bereits genug Material für den Bau vorhanden war. Da liess Mose einen Ruf durch das Lager ergehen, dass niemand mehr etwas für das Werk machen oder bringen sollte.

Es gab mindestens zwei Gründe, warum gewisse Israeliten wenig oder gar nichts brachten:

- Wer sein Gold bereits für das gegossene Kalb gegeben hatte, konnte es nicht mehr für die Stiftshütte zur Verfügung stellen. – Wenn wir unsere Fähigkeiten und unsere Kraft nur für eigene Interessen verwenden, gehen sie für das Werk des Herrn verloren.

- Wer sich zu viel Zeit liess, weil er sich nicht von seinem Besitz trennen konnte, kam zu spät. – Wenn der Herr Jesus wiederkommt, ist die Zeit der Mitarbeit an seinem Werk zu Ende.

Decken und Teppiche

Die Beschreibung der Herstellung beginnt mit den vier Lagen, die die Wohnung Gottes bedeckten. Sie sprechen einerseits von den moralischen Herrlichkeiten, die der Herr Jesus in seinem Leben auf der Erde offenbarte. Anderseits stellen sie die Eigenschaften dar, die in den Glaubenden sichtbar werden sollen, wenn sie gemeinsam das Haus Gottes darstellen.

Der vierfarbige Teppich bestand aus zehn Teilen, wovon je fünf zusammengenäht wurden. Die beiden Teppichteile, die daraus entstanden, waren mit 50 goldenen Klammern miteinander verbunden, «so dass die Wohnung ein Ganzes wurde». All das redet von der engen Beziehung der Erlösten zueinander. Gott hat sie in einem Leib miteinander vereint. Nun soll diese Verbundenheit im Zusammenkommen als Versammlung verwirklicht werden (1. Korinther 12,12-27).

Der Teppich aus Ziegenhaar hatte elf Teile. Er schützte den wertvollen Teppich, der in Kunstweberarbeit aus gezwirntem Byssus, blauem und rotem Purpur und Karmesin hergestellt war. Das Ziegenhaar spricht von der Absonderung der Glaubenden für Gott. Nur wenn wir uns persönlich und gemeinsam vom Bösen trennen, können wir die Einheit des Leibes Christi darstellen.

Die Decke aus rotgefärbten Widderfellen lässt uns daran denken, dass im Zusammenkommen als Versammlung unser Einsatz für den Herrn und unsere Hingabe an Ihn gefragt ist. – Die Decke aus Seekuhfellen macht deutlich, wie unscheinbar es für die Welt ist, wenn wir im Namen des Herrn Jesus versammelt sind.

Bretter, Riegel, Vorhänge

Die Bretter aus Akazienholz bildeten die Wände des Heiligtums. Sie waren mit Gold überzogen. Jedes Brett stand auf zwei Fussplatten aus Silber. An der Aussenseite waren die Bretter jeder Wand durch vier Stangen oder Riegel verbunden, die durch goldene Ringe liefen. Ein fünfter Riegel wurde durch ein Bohrloch quer durch die Brettmitte gesteckt und verband sie so miteinander.

Die Bretter sind ein Bild von all den Menschen, die durch die Neugeburt Leben aus Gott besitzen. Der Überzug aus Gold weist darauf hin, dass sie in der Vollkommenheit des Herrn Jesus vor Gott stehen. Die silbernen Fussplatten sprechen von der Erlösung, die ihnen durch das Blut Christi zuteil geworden ist. Als Erlöste bilden sie das Baumaterial des geistlichen Hauses Gottes. Sie sind als lebendige Steine aufgebaut worden (1. Petrus 2,5).

Die beiden Vorhänge – der Eingangsvorhang zum Heiligtum und der Scheidevorhang zum Allerheiligsten – wurden aus blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus gewoben. Durch diese vier Farben reden sie vom Menschen Jesus Christus, der hier gelebt hat, am Kreuz gestorben, nach drei Tagen auferstanden und 40 Tage später als Mensch in den Himmel aufgefahren ist. All das war nötig, damit die Glaubenden in der christlichen Zeit freien Zugang zu Gott haben. Ausserdem hat Christus als verherrlichter Mensch an Pfingsten den Heiligen Geist auf die Erde gesandt. Dadurch ist die Versammlung Gottes entstanden, die durch alle Erlösten der Gnadenzeit gebildet wird.

Die Bundeslade und der Schaubrottisch

Kapitel 37 beschreibt die Herstellung der Geräte, die sich in der Wohnung Gottes befanden: die Bundeslade, der Schaubrottisch, der Leuchter und der Räucheraltar.

Die Bundeslade ist eins der deutlichsten Bilder des Herrn Jesus im Alten Testament. Das Akazienholz spricht von seiner sündlosen Menschheit, das reine Gold stellt seine Gottheit dar. In den Evangelien werden uns diese beiden Seiten seiner herrlichen Person oft kurz nacheinander gezeigt:

- Jesus schlief im Schiff, weil Er als Mensch müde geworden war. Ein wenig später stand Er auf und stillte den Sturm mit göttlicher Macht (Markus 4,38.39).

- In seinem menschlichen Mitgefühl vergoss Er am Grab von Lazarus Tränen. Weil Er Gottes Sohn ist, konnte Er ihn zum Leben auferwecken (Johannes 11,33-44).

Beim goldenen Kranz, der die Lade schmückte, denken wir daran, dass Gott den Herrn Jesus wegen seines vollkommenen Lebens und seines vollgültigen Erlösungswerks mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt hat (Hebräer 2,7).

Der Schaubrottisch wurde ebenfalls aus Akazienholz hergestellt und mit reinem Gold überzogen. Auch er spricht von Christus als Gott und Mensch in einer Person. Hier geht es aber mehr um das, was Er für die Erlösten ist.

Die Schaubrote lagen sieben Tage lang auf dem Tisch. Am Sabbat wurden neue Brote aufgelegt. Die alten dienten den Priestern zur Nahrung. So möchte Gott, dass wir uns als Anbeter anhand seines Wortes mit dem Herrn Jesus beschäftigen. Das nährt unsere Herzen.

Der Leuchter und der goldene Altar

Der Leuchter war die einzige Lichtquelle im Heiligtum Gottes. Er beleuchtete die Wände, die Vorhänge, die Decke und die Geräte. Daraus ergibt sich eine Lektion für das Zusammenkommen als Versammlung, wo die Erlösten das Haus Gottes auf der Erde darstellen: Nur der Heilige Geist (= Leuchter) kann uns durch die Bibel das richtige Verständnis darüber geben. Wenn wir uns heute nach Gottes Gedanken versammeln möchten, sind nicht menschliche Ideen und Überlegungen gefragt. Das wäre falsches Licht. Nein, der Geist Gottes will uns anhand des Wortes Gottes die biblischen Grundsätze und den Willen des Herrn über das Zusammenkommen zeigen.

Der goldene Räucheraltar war zwei Ellen hoch. Seine Länge und seine Breite betrugen je eine Elle. Diese Proportionen weisen auf eine Tätigkeit des Herrn Jesus hin, die nach oben gerichtet ist. Tatsächlich befindet Er sich für uns im Himmel vor unserem Gott und Vater. Wenn wir in Fürbitte oder in Anbetung dem Thron der Gnade nahen, steigen unsere Gebete und unser Lob in der Annehmlichkeit des Herrn Jesus zu Gott empor.

Die Bundeslade, der Schaubrottisch und der Räucheraltar waren mit Tragstangen versehen. So konnten die Leviten diese wertvollen Geräte auf ihren Schultern durch die Wüste tragen. Auch wir tragen auf unserem Lebensweg einen kostbaren Schatz mit uns. Wir besitzen den Herrn Jesus als unseren Erlöser, Hirten, Lehrer, Herrn, Hohenpriester, Sachwalter usw. Alle seine Herrlichkeiten wollen wir in Lehre und Praxis festhalten. Sie machen uns in den oft schwierigen Umständen glücklich.

Der Vorhof und seine Geräte

Der kupferne Brandopferaltar und die Opfer, die auf ihm dargebracht wurden, reden vom Herrn Jesus und seinem Erlösungswerk am Kreuz. Es ist das erste Gerät auf dem Weg ins Heiligtum. Daraus lernen wir, dass der Mensch, der zu Gott kommen will, zuerst an den Heiland glauben muss, der für ihn am Kreuz gelitten hat und gestorben ist. Sein Opfer im Glauben für sich in Anspruch nehmen – das ist die grundsätzliche und einmalige Voraussetzung, um in Gottes Gegenwart zu treten.

Das nächste Gerät auf dem Weg ins Heiligtum ist das kupferne Waschbecken. Es spricht vom Wort Gottes. Wenn wir die Bibel lesen, schauen wir in einen Spiegel und erkennen, wo wir uns beschmutzt haben. Aber das Wort ist auch wie Wasser, das uns bei einem Bekenntnis unserer Sünden reinigt. Es fällt auf, dass für das Waschbecken keine Masse angegeben werden. So unermesslich ist die Fülle des Wortes Gottes. Der Psalmdichter bringt es wie folgt zum Ausdruck: «Sehr ausgedehnt ist dein Gebot» (Psalm 119,96). Sich immer wieder mit dem Wasser des Wortes reinigen – das ist die praktische und wiederkehrende Voraussetzung, damit wir in Gottes Nähe kommen können.

Der Vorhof lehrt uns zwei wichtige biblische Tatsachen:

- Der weisse Umhang bezeugt allen Menschen, dass Gott heilig ist. Er muss das Böse verurteilen und Sünder bestrafen.

- Das breite Eingangstor mit dem vierfarbigen Vorhang lädt alle ein, an den Erlöser Jesus Christus zu glauben. Er ist die Tür zu Gott (Johannes 10,9).

Die Berechnung des Goldes und des Silbers

Wir haben in Kapitel 35 gelesen, dass viele Israeliten von ihrem Besitz freiwillig die notwendigen Werkstoffe für den Bau des Heiligtums Gottes spendeten. Von diesem Hebopfer machten Bezaleel und Oholiab alles, was der Herr Mose geboten hatte. Über das bereitgestellte und verwendete Baumaterial wurde genau Buch geführt. Die Leviten wogen alles Gold, Silber und Kupfer ab und hielten anschliessend fest, wozu es gebraucht wurde.

Daraus erkennen wir gewisse Parallelen zur Kollekte in der Versammlung (1. Korinther 16,1-3):

- Diese Sammlung ist freiwillig. Jeden Sonntag dürfen wir von unserem Einkommen etwas dem Herrn geben.

- Die Kollekte soll ordnungsgemäss verwaltet werden. Das betrifft das Zählen und Verteilen des eingelegten Geldes. Diese Aufgabe sollen mindestens zwei Brüder gemeinsam erfüllen.

Von den beiden Mitarbeitern, die in den Versen 22 und 23 erwähnt werden, hatte jeder seinen besonderen Aufgabenbereich:

- Bezaleel arbeitete vor allem mit Gold, Silber, Kupfer und Holz. Er war auch für die Bearbeitung der Edelsteine verantwortlich (2. Mose 35,30-33).

- Oholiab dagegen war mehr ein Kunstweber und Buntwirker. Er verarbeitete die verschiedenen Stoffe und Felle (2. Mose 35,34.35).

Das Silber stammte vom Lösegeld, das jeder Israelit zahlen musste, der über 20 Jahre alt war. Dieses Silber spricht von der Erlösung, die jeder Glaubende im Herrn Jesus besitzt (Epheser 1,7).

Die Priesterkleidung

Nun wird uns beschrieben, wie Bezaleel und Oholiab die Kleider des Hohenpriesters und der Priester machten. Es wird siebenmal erwähnt, dass sie alles so anfertigten, «wie der Herr Mose geboten hatte». Nichts war ihrer eigenen Kreativität überlassen. Sie mussten einfach die göttlichen Anweisungen befolgen. Will Gott uns damit nicht zeigen, wie wichtig unser Gehorsam im Dienst für Ihn ist? Wenn wir Ihm nicht gehorchen, nützen unser Einsatz und unsere Tatkraft wenig. Auch wenn wir für den christlichen Dienst im Wort Gottes nicht so detaillierte Anordnungen finden, so enthält die Bibel doch wichtige Grundsätze, die es zu beachten gilt.

Aus dem Hebräer-Brief wissen wir, dass der Herr Jesus unser Hoherpriester ist. Er setzt sich im Himmel für uns ein, damit wir auf dem Glaubensweg mutig vorwärtsgehen und unseren Gott freimütig anbeten (Hebräer 7,25). Die priesterlichen Kleider, die für Aaron gemacht wurden, sprechen von der Herrlichkeit und der Tätigkeit unseres himmlischen Hohenpriesters.

In Vers 3 wird ausführlich beschrieben, wie die Goldfäden hergestellt und mit dem blauen Purpur, dem rotem Purpur, dem Karmesin und dem weissen Byssus verwoben wurden. Diese Arbeit erforderte grosse Sorgfalt. Das Gold weist auf die Gottheit und die vier Textilien weisen auf die Menschheit unseres Hohenpriesters hin. Die Tatsache, dass der Herr Jesus Gott und Mensch in einer Person ist, gilt es sorgfältig im Glauben festzuhalten – auch wenn wir sie mit unserem Verstand nicht erfassen können. Vergessen wir nicht: «Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater» (Matthäus 11,27).

Der Bau des Heiligtums wird vollendet

Die Kleidung des Hohenpriesters Aaron bestand aus verschiedenen Einzelteilen:

- Er hatte einen weissen Leibrock an (Vers 27).

- Darüber trug er das blaue Oberkleid (Verse 22-26).

- Das Ephodkleid bestand aus einem Vorder- und einem Hinterteil, die auf den Schultern miteinander verbunden waren (Verse 2-5).

- Auf diesem Schulterstück befanden sich die beiden in Gold eingefassten Onyxsteine mit den zwölf Namen der Stämme Israels (Verse 6.7).

- Das Brustschild mit den zwölf Edelsteinen war durch goldene Ketten und Ringe am Ephod befestigt (Verse 8-21).

- Ein vierfarbiger Gürtel hielt das zweiteilige Ephod zusammen (Vers 29).

- Auf dem Kopf trug Aaron eine hohe weisse Mütze, an der ein goldenes Blech befestigt war. Darauf standen die Worte: «Heiligkeit dem Herrn!» (Verse 30.31).

Nachdem alles hergestellt war, brachten die Mitarbeiter alle Gegenstände zu Mose. Weil er auf dem Berg das Muster der Wohnung Gottes gesehen und vom Herrn die Anweisungen zum Bau dieses Zeltes bekommen hatte, konnte er die ganze Arbeit beurteilen. Zu welchem Resultat kam er? In Vers 43 lesen wir es: «So wie der Herr geboten hatte, so hatten sie es gemacht.»

Das Kapitel endet mit den Worten: «Mose segnete sie.» Darin liegt eine Ermutigung für alle Diener des Herrn, die Ihm von Herzen gehorchen möchten. Er schätzt es und wird seinen Segen dazu geben. Seine Anerkennung spornt uns an, Ihm treu und hingebungsvoll zu dienen.

Aufrichtung und Weihung des Heiligtums

Genau ein Jahr, nachdem für Israel eine neue Zeitrechnung begonnen hatte, sollte Mose die Wohnung Gottes aufrichten. Der Herr hatte sein Volk aus Ägypten erlöst, weil Er in seiner Mitte wohnen wollte. Dieses Ziel war nun erreicht.