Beurteilung im Licht Gottes

Die Frage Asaphs lautete: Warum geht es auf der Erde vielen Ungläubigen oft besser als den Gottesfürchtigen? Er versuchte, in seinen Gedanken eine Antwort darauf zu finden. Doch er fand sie nicht bei sich selbst.

Erst als er in die Gegenwart Gottes trat, erkannte er im göttlichen Licht das wahre Ende der Ungläubigen. Da gingen ihm die Augen auf. Er sah das schreckliche Ende derer, die ohne Gott gelebt haben. Für sie bleibt nur das Gericht (Psalm 73,18-20; Hebräer 9,27).

Nun schämte sich Asaph, dass er solche Gedanken gehabt hatte. Er bekannte: «Da war ich dumm und wusste nichts.» Im Licht der Gegenwart Gottes verurteilte er aber nicht nur seine verkehrten Gedanken, sondern fand auch zurück in den Genuss der Gemeinschaft mit seinem Gott. Er realisierte: Gott hat mich nicht losgelassen.

Auch für uns ist es gut zu wissen, dass nicht wir den Herrn festhalten müssen. Dann wüsste keiner von uns, ob er das Ziel auch erreicht. Aber Er hat unsere Hand erfasst und hält sie fest, bis Er uns ans Ziel in die Herrlichkeit gebracht hat. Darin liegt unsere Sicherheit. Das gibt uns Ruhe.

Wer einen solchen Herrn im Himmel hat und seine Hilfe auf der Erde erfahren darf, kann ohne Furcht dem Tag seines Abscheidens entgegensehen. Der Tod kann ihn nicht von seinem Herrn und Gott trennen. Möchten wir wie Asaph unsere Zuversicht auf den Herrn setzen und bewusst nahe bei Ihm leben.

Die Feinde im Heiligtum

In diesem Psalm ist die Not Asaphs nicht persönlicher Art wie im vorhergehenden. Jetzt klagt er Gott, dass die Feinde sowohl das Heiligtum als auch das Volk Gottes zu zerstören suchen.

Eine ähnliche Sorge kann auch unser Herz beschleichen. Der Feind sucht auf alle Weise einerseits dem Zeugnis der Versammlung, die heute das geistliche Haus Gottes bildet, zu schaden. Anderseits versucht er die einzelnen Gläubigen vom Herrn abzuziehen oder zu verwirren. Verweltlichung, d.h. sich der Welt anpassen, und destruktive Kritik sind zwei seiner Waffen. In 1. Korinther 3,17 werden solche erwähnt, die den Tempel Gottes verderben. In Apostelgeschichte 20,29.30 warnt der Apostel Paulus vor Wölfen, die in die Herde Gottes eindringen und zerstören werden, und vor Verführern, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen.

Doch der Psalm beginnt mit der Frage nach der Züchtigung von Seiten Gottes. Wegen der Sünden des Volkes musste Gott in seinen Regierungswegen strafend eingreifen. Aber niemals wird Er die, die Er in Gnade erlöst hat, aufgeben. Das bleibt auch für uns Christen wahr. Wir alle erfahren die Erziehungswege Gottes (Hebräer 12,4-11). Oft müssen wir ernten, was wir gesät haben. Aber Gott wird uns niemals aufgeben. Das ist ein Trost in der Prüfung, besonders wenn wir wie Asaph fragen: «Bis wann?» oder «Warum ziehst du deine Hand zurück?» (Psalm 74,9-11). Gott gibt uns nicht auf jede Frage eine Antwort. Doch eins gilt immer: Wir bleiben seine Erlösten (Vers 2).

Vertrauen auf Gottes Handeln

Nachdem Asaph die Not seines Herzens im Gebet Gott vorgebracht hat, stärkt er sich in Ihm. Er denkt an sein machtvolles Wirken in der Vergangenheit. Aber er erinnert sich auch daran, wie Er als Schöpfer alles in der Hand hat und lenkt (Vers 17). Dann wird ihm bewusst, dass der Angriff des Feindes auf Gottes Volk und auf das Heiligtum sich im Grunde genommen gegen den Herrn richtet. Dieser Gedanke ermutigt ihn, für das Volk zu Ihm zu flehen. Dabei vergleicht er Israel mit einer Turteltaube, die sich nicht verteidigen kann, und bittet Ihn, die Elenden nicht zu vergessen.

Was können wir dabei von Asaph lernen? Wir haben es mit dem gleichen grossen Gott zu tun wie er. Er ist es wert, dass wir Ihm vertrauen. Doch es ist gut, wenn uns unser eigenes Unvermögen, unsere Schwachheit und Hilflosigkeit stets bewusst bleiben. Das bewahrt uns vor Selbstüberhebung.

Asaph erinnert Gott auch an seinen Bund mit dem Volk Israel. Und wir? Als Christen stehen wir nicht in einem Bundes-, sondern in einem Kindesverhältnis zu Gott. Vertrauensvoll dürfen wir uns auf all die Zusagen stützen, die Er uns in seinem Wort gemacht hat. Er steht treu zu allem, was Er versprochen hat. Zu seiner Zeit wird Er zu seiner eigenen Verherrlichung antworten und helfen.

In den Schlussversen wiederholt Asaph zum dritten Mal in diesem Psalm die Verhöhnung Gottes durch seine Feinde (Psalm 74,10.18.22). Das war für ihn noch schlimmer als die Zerstörung des Heiligtums.

Gottes Eingreifen im Gericht

In der Zukunft, d.h. nach der Entrückung der Gläubigen der Gnadenzeit, wird Gott seine Ziele auf dem Weg des Gerichts erreichen. Daran denkt der Psalmist und preist Gott dafür.

Auf den Lobpreis in Vers 2 antwortet Gott selbst in den Versen 3 und 4. Er bestimmt die Zeit, wann Er in Geradheit richten wird. Sollte das, was die Menschen auf der Erde aufgebaut haben, und sie selbst ins Wanken geraten, so wird doch das, was Gott festgestellt hat, nicht erschüttert werden. Das gilt in geistlicher Hinsicht auch für uns. Wenn vieles um uns her ins Wanken gerät, dürfen wir an den Grundsätzen Gottes, wie wir sie in der Bibel finden, festhalten. Sie werden sich nicht ändern.

In der Anwendung auf uns sagt Vers 7: Sucht und erwartet nicht von irgendeiner Seite Hilfe auf der Erde, also von Menschen. Richtet eure Blicke auf Gott, der den Niedrigen erhöht.

In den prophetischen Büchern wird das Bild eines mit Wein gefüllten Bechers oft für das Gericht Gottes gebraucht (Vers 9; Jesaja 51,17; Jeremia 25,15). Unwillkürlich denken wir an den Kelch des Zornes Gottes über die Sünde, den unser Erlöser damals in Gethsemane aus der Hand seines Vaters nahm und am Kreuz in den drei Stunden der Finsternis völlig leerte. Deshalb werden alle, die an Ihn glauben, vom Gericht verschont werden (Johannes 5,24). Wenn der Psalmist schon dem Gott Jakobs Psalmen singen wollte, wie viel mehr Grund haben wir Christen, Gott für das wunderbare Heil im Herrn Jesus zu danken und Ihn zu loben!

Die Siegesmacht Gottes

Wir denken wieder zuerst an die prophetische Seite dieser Verse. Im vorhergehenden Psalm sahen wir Gott als den Richter, der zu seiner Zeit gegen die Gottlosen und Feinde seines Volkes vorgehen wird. Dieser Psalm zeigt, dass nach den Gerichten Jerusalem das Zentrum der Regierung Gottes durch seinen Messias sein wird. Christus wird in Macht und Herrlichkeit wiederkommen, um von jener Stadt aus zu herrschen. Er wird jeden Widerstand gegen Ihn brechen (Vers 4).

Wie Er sein Gericht ausführen wird, beschreiben die Verse 5-7. Vers 9 lässt uns an die Gerichte denken, wie wir sie in der Offenbarung finden. Da lesen wir auch, wie die Menschen sich fürchten. Doch es wird sie nicht mehr zur Buße führen, es wird keine Gnade mehr geben für die, die den Herrn Jesus abgelehnt haben (Offenbarung 6,15-17). Es wird nicht nur auf der Erde eine Stille geben; sogar im Himmel entsteht ein Schweigen, bevor die letzten Gerichte losbrechen (Vers 9; Offenbarung 8,1).

Doch Vers 10 zeigt, dass sein Gericht gleichzeitig die Rettung und Befreiung des Überrests bedeuten wird. Jene glaubenden Juden werden als die Sanftmütigen des Landes bezeichnet. In Galater 5,22 gehört die Sanftmut zur Frucht des Geistes, die auch in unserem Leben sichtbar werden sollte.

Vers 11 weist darauf hin, dass schliesslich alles zur Ehre Gottes ausschlagen muss. In Philipper 2,10.11 heisst es, dass sich jedes Knie vor Jesus Christus beugen wird und jede Zunge bekennen muss, dass Er Herr ist, «zur Verherrlichung Gottes, des Vaters».

Gebet und ungläubige Fragen

Was der Grund der Bedrängnis in Asaphs Leben war, dass er in seiner Not zu Gott schrie, wissen wir nicht. Doch er tat das einzig Richtige: Am Tag seiner Drangsal suchte er den Herrn. Wohin wenden wir uns in den Schwierigkeiten? Gehen wir zuerst zu den Menschen und wenden uns erst, wenn von ihnen keine Hilfe kommt, an Gott? «Lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden» (Philipper 4,6). Möchten wir uns mit allem und zu jeder Zeit an den Herrn um Hilfe wenden!

Das Problem von Asaph war, dass er seine Hand nach Gott ausstreckte, aber scheinbar ohne Antwort blieb. Er fing an zu grübeln. Wie oft gleichen wir Asaph! Wir waren niedergedrückt und blickten auf uns und in unser Inneres hinein. Und das Resultat? Wir wurden noch unglücklicher.

Vielleicht haben wir in unserem Leben Erfahrungen mit Gott gemacht und können deshalb die in den Versen 8-10 gestellten Fragen mit einem klaren Nein beantworten. Aber noch besser ist es, wenn wir uns auf die Antworten stützen, die die Bibel selbst gibt. Die Fragen in Vers 8 werden z.B. durch Psalm 66,16-20 und Römer 10,12 beantwortet. Sollten wir an seiner Güte zweifeln, dann ist es gut, wieder einmal Psalm 103,11 und den Psalm 136 zu lesen. Von seinen Worten hat der Herr Jesus gesagt, dass sie nicht vergehen werden (Markus 13,31; siehe auch Römer 11,29; 2. Korinther 1,20). Im Blick auf seine Gnade gilt Epheser 2,4-8 und von seinen Erbarmungen heisst es, dass sie jeden Morgen neu sind (Klagelieder 3,22-24).

Gottes Weg für sein Volk

Von Vers 11 an ist die Blickrichtung des bedrängten und betrübten Psalmisten eine andere. Anstatt in sich hinein zu schauen, blickt er jetzt auf Gott. Er denkt über Ihn und seine Taten nach. Nun wird ihm die Grösse und Allmacht seines Gottes neu bewusst. Ja, Er ist ein grosser Gott und einer, der Wunder zu tun vermag. Asaph erinnert sich an die Erlösung Israels aus der Knechtschaft Ägyptens. Sie geschah durch Gottes Macht.

Aber er entdeckt beim Nachsinnen über Gott noch etwas anderes: «Gott, dein Weg ist im Heiligtum!» Im Heiligtum, in der Gegenwart Gottes, ist alles klar. Da ist kein Fehler möglich. Da gibt es nichts, was den Glaubenden beunruhigen könnte.

Aber Gottes Weg ist nicht nur im Heiligtum. Asaph erkannte, dass Gottes Weg auch im Meer ist, «und deine Fussstapfen sind nicht bekannt». Wir können seine Wege nicht immer wahrnehmen. Er handelt manchmal im Verborgenen. Wie wichtig ist es da, Ihm trotz allem zu vertrauen.

Der Psalm endet mit der Hirtentreue Gottes. Wie eine Herde hatte Er durch Mose und Aaron sein Volk aus Ägypten, durch das Rote Meer, dann durch die pfadlose Wüste bis ins verheissene Land geleitet. Dabei hatte es ihnen an nichts gefehlt.

Auch wir sind dieser Hirtentreue und seiner Fürsorge anvertraut. Als die Schafe seiner Herde wollen wir ganz nahe bei unserem Hirten bleiben und auf Ihn vertrauen.

Gesetz und Ungehorsam

Dieser lange Psalm trägt die Überschrift: «Ein Maskil», was vielleicht Unterweisung oder Lehrgedicht bedeutet (siehe Fussnote). Es ist ein Psalm, den man besonders beachten und über den man nachdenken sollte. Dieser Gedanke wird mit dem ersten Vers unterstrichen.

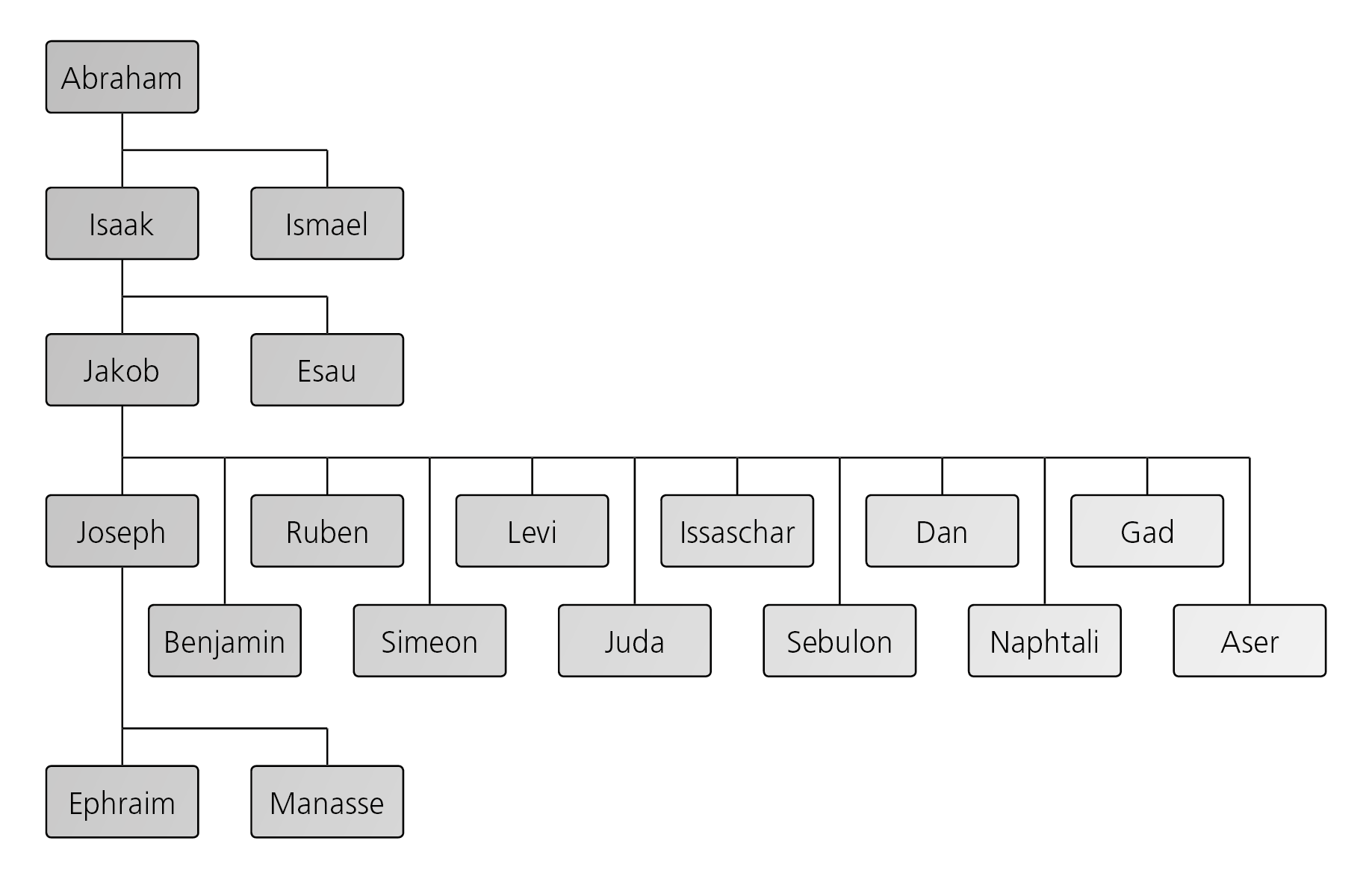

Der Psalmist möchte Wichtiges aus der Geschichte des Volkes Israel, das er selbst von den Vätern gehört hat, seinen Nachkommen weitergeben. Er will vom Herrn, von seiner Stärke und von dem, was Er getan hat, erzählen. Das Gesetz, das Er seinem aus Ägypten erlösten Volk am Sinai gegeben hat, soll auch von den Nachkommen beachtet und befolgt werden.

Einen ähnlichen Gedanken finden wir in 2. Timotheus 2,2, wo Paulus im Blick auf die Wahrheit des Neuen Testaments sagt: «Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Leuten an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren.»

Dieses Weitergeben der Erfahrungen des Volkes Israel mit seinem Gott hat zwei Ziele. Erstens soll das künftige Geschlecht auf Gott vertrauen, seine Taten nicht vergessen und seine Gebote bewahren (Vers 7). Zweitens soll die kommende Generation sich warnen lassen und nicht wie ihre Vorfahren vom Herrn abweichen und sich gegen Ihn und sein Wort auflehnen. Gerade die Untreue Israels gegenüber seinem Gott war ein Problem, das in seiner Geschichte immer wieder auftrat.

Die gleiche Untreue des Menschen kennzeichnet auch die Geschichte des christlichen Zeugnisses. Sie endet damit, dass der Herr draussen steht (Offenbarung 3,20).

Güte und Widerspenstigkeit

In diesen Versen werden einige der Wunder Gottes aufgezählt, die Er zu Beginn der nationalen Geschichte Israels wirkte. Doch von allem Anfang an sündigte es und war widerspenstig gegen den Höchsten. Wie viel Geduld hatte Gott mit diesem hartnäckigen Volk! Obwohl Er immer wieder züchtigend eingreifen musste, gab Er es nicht auf.

Wenn wir als Kinder Gottes auf unser Leben zurückschauen, müssen wir da nicht seine unendliche Geduld und Gnade mit uns bewundern und rühmen?

Eine besondere Sünde wird in Vers 18 erwähnt: «Sie versuchten Gott.» Sie stellten Gott auf die Probe. Würde Er ihre Forderung erfüllen können? Eine solche Einstellung offenbart das wahre Wesen des Unglaubens.

Die zweifelnden Fragen in den Versen 19 und 20 stellen die Allmacht Gottes in Frage. Welch eine Überhebung des Menschen! Aber Zweifel und Ungehorsam gegenüber Gott sind ein Zwillingsübel, das sich beim Volk Israel immer wieder zeigte.

Wer nach all den Wundern, die Gott wirkte, noch Zweifel an seiner Allmacht äussert, beleidigt Ihn. Sein Grimm und Zorn in Vers 21 sind daher verständlich. Er musste züchtigend eingreifen, «weil sie Gott nicht glaubten und nicht vertrauten auf seine Rettung». Möge dieses Verhalten Israels uns zur Warnung dienen, damit wir nie an Gott zweifeln, auch dann nicht, wenn wir auf Ihn vertrauen und Er nicht so handelt, wie wir es erwartet haben, oder wenn Er unsere Geduld übt.

Fürsorge und Unzufriedenheit

Wir haben einen unendlich gütigen und gnädigen, aber auch langmütigen Gott. Das durfte das Volk Israel erfahren. Obwohl sie Ihn mit ihren zweifelnden Fragen herausgefordert hatten, gab Er ihnen Brot aus dem Himmel. An jedem Tag ihrer langen Wüstenreise konnten sie hinausgehen und das Manna – dieses Himmelsgetreide – sammeln. Keiner musste Hunger leiden.

Im Blick auf das Fleisch, das Er ihnen gab, finden wir in den Büchern Mose zwei verschiedene Hinweise. In 2. Mose 16,12.13 heisst es, dass der Herr ihnen auf ihr Murren hin am Abend Fleisch (Wachteln) und am Morgen Brot (Manna) gab. In 4. Mose 11 rief das Volk weinend erneut nach Fleisch. Sie dachten an das, was sie in Ägypten gegessen hatten und verachteten das Manna, das Gott ihnen täglich gab. Diese böse Haltung des Volkes überforderte sogar den Führer Mose. Verzweifelt betete er zu Gott: «Ich allein vermag dieses Volk nicht zu tragen, denn es ist mir zu schwer.» Da griff Gott ein. Er gab dem Volk Fleisch in Fülle, brachte aber auch ein schweres Gericht über sie (4. Mose 11,30-35). Daran erinnern die Verse 30 und 31 in unserem Psalm.

Die Verse 32-39 zeigen, wie das Volk jeweils nach einer Züchtigung zu Gott umkehrte, aber nur oberflächlich. Wenn es ihnen schlecht ging, fragten sie wieder nach Gott. Aber sahen sie ihre Sünde wirklich ein? Waren sie betrübt über das Böse in ihrem Leben? Vers 36 sagt: «Sie heuchelten ihm mit ihrem Mund.» Gott aber war barmherzig und vergab trotzdem. Er gab sein Volk nicht auf. Welch eine Gnade!

Befreiung aus Ägypten

Das Traurige in der Geschichte Israels ist, dass sich der Ungehorsam gegenüber Gott und seinem Wort und die Auflehnung gegen Ihn so oft wiederholten. Wie sieht es da in unserem Leben aus? Haben wir den Herrn nicht öfter durch die gleichen Sünden betrübt, die immer wieder in unserem Leben vorkamen? Ach, wir sind von Natur aus nicht besser als Israel!

Weil sie so vergesslich waren und nicht daran dachten, was Gott für sie getan hatte, muss der Psalmdichter in diesen Versen an die verschiedenen Plagen erinnern, die Gott vor der Befreiung des Volkes über Ägypten brachte. Es waren eindrückliche Beweise der Grösse und Allmacht des Herrn, ihres Gottes, den der Pharao verhöhnte (2. Mose 5,2). Wie konnte Israel dies vergessen!

Die letzte der zehn Plagen war der Tod aller Erstgeburt in Ägypten. Erst dann liess der Pharao das Volk ziehen. Es zog weg aus Ägypten, aber nicht ohne göttliche Führung. «Der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu leiten, und in der Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten» (2. Mose 13,21). Das war eine absolut sichere Leitung. Sie brauchten sich nicht zu fürchten (Vers 53). Gott führte sie zunächst zum Sinai und schliesslich bis ins verheissene Land. Es geht in diesen Versen um Gott und nicht so sehr um das Volk, das in seiner Verantwortung versagt hat. Darum liegt der Schwerpunkt auf der Erlösung aus Ägypten, auf der sicheren Führung durch die Wüste, auf dem Einzug ins Land und auf der Verteilung ihres Erbteils.

Götzendienst und seine Folgen

Verhielten sich die Nachkommen derer, die in der Wüste gestorben waren, besser als ihre Väter? Nein. Auch als sie im Land wohnten, «versuchten sie Gott, den Höchsten» und gehorchten Ihm nicht (Vers 56; vergleiche Psalm 78,18.41). In der Wüste hatten sie gegen Ihn gemurrt. Im Land wichen sie von Ihm ab, indem sie Götzendienst trieben. Sie stellten Götzenbilder auf und richteten heidnische Kultstätten ein. Welch eine Beleidigung und welch eine Herausforderung des einzig wahren Gottes!

Die Verse 59-64 beschreiben vor allem das züchtigende Eingreifen Gottes zur Zeit des Propheten Samuel. Damals fiel die Bundeslade in die Hände der Feinde. Im Krieg mit den Philistern mussten viele Menschen ihr Leben lassen. Auch die Priester fielen durchs Schwert (Vers 64; 1. Samuel 4,11.19-22).

Ab Vers 65 sehen wir dann das erneute Wirken Gottes. Nachdem König Saul, der Mann nach dem Fleisch, völlig versagt hatte, musste der Prophet Samuel jemand aus dem Stamm Juda zum König salben. Es war David. Vers 70 erinnert uns an 1. Samuel 16,11.12. David wurde ein König mit einem Hirtenherzen. Das bezeugt uns der letzte Vers, der seine Regierung mit dem Verhalten eines Hirten gegenüber seiner Herde beschreibt. Unter der Regierung Davids wurde Jerusalem erobert, das später zur Hauptstadt Israels wurde. Dort stand dann auch der Tempel Gottes – sein Heiligtum (Psalm 78,68-69). So endet dieser Psalm, der zur Unterweisung des Volkes dienen sollte, mit einem herrlichen, göttlichen Höhepunkt.

Gebet bei der Verwüstung Jerusalems

Wir denken zuerst an den prophetischen Charakter dieses Psalms. Er drückt die Not des treuen Überrests in der Zukunft aus. Nach menschlichem Ermessen sieht es aus, als ob das ganze Volk Israel ausgelöscht würde. Deshalb die Frage: «Bis wann, Herr?» und die Bitte, die Feinde Israels zu vernichten.

Doch in der grössten Not klammern sich jene Treuen an Gott, rufen sein Erbarmen an und reden von ihren Sünden, die Er um seines Namens willen vergeben wolle. «Hilf uns, Gott unseres Heils, um der Herrlichkeit deines Namens willen!» Schliesslich möchten sie als Errettete und Befreite den Herrn preisen und von Geschlecht zu Geschlecht sein Lob erzählen.

Was können wir aus diesen Versen für uns lernen? Mancher Erlöste hat erleben müssen, dass «seine Welt» zusammenbrach. Die Nöte mögen im persönlichen Leben, in der Familie oder im Volk Gottes unter den Gläubigen auftreten. In jedem Fall sind und bleiben der souveräne Gott, der unser Heiland-Gott geworden ist, und seine Gnade unsere Zuflucht. Zu Ihm dürfen wir uns im Gebet wenden. In Ihm liegen unsere Hilfsquellen.

Vielleicht muss Er uns zeigen, dass es in unserem Leben Unrechtes gibt. Dann wollen wir Ihm unsere Sünden bekennen und das Verkehrte im Selbstgericht verurteilen. Er wird uns vergeben (1. Johannes 1,9). Aber niemals wird Er die Seinen aufgeben und untergehen lassen. Die Glaubenden sind und bleiben sein Eigentum.

Gebet in der Bedrängnis

Prophetisch gesehen geht es in diesem Psalm um das gleiche Thema wie im vorhergehenden. Der zerstreute gläubige Überrest aus Israel ruft Gott um Rettung an. Auch in diesem Psalm wird die Frage laut: «Bis wann …?» Wir wissen, dass Christus, der Messias seines Volkes, zur Befreiung der Seinen einschreiten wird, aber erst wenn die Not aufs Höchste gestiegen und die Hoffnung geschwunden ist.

Zwei Namen Gottes in diesen Versen weisen auf sein Wesen und die Art seines Handelns mit den Seinen hin. In Vers 2 wird Er als «Hirte Israels» angeredet. Wir denken unwillkürlich an den Herrn Jesus, der sich in Johannes 10 als der gute Hirte bezeichnet. Als solcher hat Er einerseits sein Leben für die Schafe gelassen. Aber anderseits führt Er auch alle, die an Ihn glauben, wie ein Hirte seine Herde leitet. Er geht vor seinen Schafen her, Er hütet und weidet sie.

In den Versen 5 und 8 wird der Herr als «Gott der Heerscharen» bezeichnet. Das lässt uns an all das denken, was Ihm zur Verfügung steht. Wir begegnen diesem Titel Gottes zum ersten Mal im ersten Buch Samuel (1. Samuel 1,3.11). Gerade in einer Zeit, da es im Volk Gottes nicht gut stand – sowohl das Richteramt als auch das Priestertum hatten versagt –, stellt sich Gott als der vor, dem alles zu Gebote steht. Welch eine Ermunterung für alle Glaubenden, die ihre eigene Schwachheit und ihr Versagen einsehen und sich unter den traurigen Zustand im Volk Gottes beugen! Sie dürfen sich auf den Gott der Heerscharen stützen.

Rückblick und Aufblick zum Herrn

In der Bibel wird das irdische Volk Gottes verschiedentlich mit einem Weinstock verglichen. Gott hatte diesen Weinstock aus Ägypten geholt (nach der Fussnote Vers 9: herausgerissen) und ihn im Land Israel gepflanzt. Eine Zeit lang wuchs er und breitete sich aus. Wir denken an die Geschichte des Volkes Israel unter den Königen David und Salomo. Da erlebte es eine einmalige Blütezeit. Doch ab Vers 13 wird sein Niedergang beschrieben. Weil die Menschen von ihrem Gott abwichen und immer mehr in Götzendienst verfielen, liess der Herr zu, dass fremde Völker es bedrängten und dezimierten. Die Bewohner des Zehnstämme-Reichs kamen in die assyrische, jene des Zweistämme-Reichs in die babylonische Gefangenschaft.

Vers 18 zeigt, dass es für Israel eine Hoffnung gibt. Sie gründet sich auf Jesus Christus, den Messias. Als Er hier als Mensch lebte, übernahm Er die Stellung Israels als Gottes Weinstock. In Johannes 15 sagt der Mensch gewordene Sohn Gottes: «Ich bin der wahre Weinstock.» Er hat im Gegensatz zu Israel in seinem Zeugnis auf dieser Erde nicht versagt. In der heutigen Zeit sind alle, die sich zu Ihm bekennen, Reben an diesem Weinstock.

Aber diese Person, die hier «Mann der Rechten Gottes» und «Menschensohn» genannt wird, ist auch der Messias Israels. Durch Ihn wird Gott alle Pläne mit seinem irdischen Volk zu seinem Ziel führen. Die Verse 19 und 20 werden also in der Zukunft eine herrliche Erfüllung finden – durch den Herrn Jesus selbst!

Israel schöpft Hoffnung

Die ersten Verse lassen an die Zeit in der Zukunft denken, da das Volk Israel wiederhergestellt sein wird und wieder in einer Beziehung zu seinem Gott lebt. Das wird wirklich Grund zu Lob, Dank und grosser Freude sein.

Die Verse 6-8 sind wieder ein Rückblick auf den Anfang der nationalen Geschichte des Volkes. Mächtig erwies sich damals sein Gott. War es zu viel verlangt, wenn Er als Antwort von Seiten der Menschen Gehorsam forderte? Zudem ist Er allein Gott. In Jesaja 48,11 sagt Er: «Meine Ehre gebe ich keinem anderen.» Darum will Er auf keinen Fall, dass sein Volk sich vor irgendwelchen fremden Göttern beugt.

Obschon der Herr, der Gott Israels, die Menschen segnen wollte, hörten sie nicht auf Ihn. So musste Er sie in seinen Regierungswegen züchtigen. Er liess sie ernten, was sie gesät hatten (Vers 13). Auf den traurigen Ausruf Gottes: «O dass mein Volk auf mich gehört hätte …!», folgt alles, was Er ihm hätte tun und wie Er ihm hätte helfen wollen. Der göttliche Grundsatz, den wir in diesen Versen finden, gilt heute noch. Durch unseren Ungehorsam, durch die fehlende Bereitschaft, auf Gottes Stimme in seinem Wort zu hören, behindern wir oft das Handeln Gottes. Nicht dass Er seine Ziele nicht erreichte! Nichts und niemand kann Ihn daran hindern. Aber wir verlieren unter Umständen einen grossen Segen. Fehlender Gehorsam wird den Genuss unserer Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn erheblich beeinträchtigen.

Gott richtet die Richter

Die Fussnote zu Vers 1 erklärt die Bedeutung des Ausdrucks «Götter» in diesem Psalm. Gott meint damit die Richter in Israel. Diese Männer besassen eine Vollmacht von Gott, um als seine Vertreter im Volk Recht zu sprechen. Daher die Bezeichnung «Götter» (vergleiche Johannes 10,35). Sie, die im Volk Gottes Gericht halten mussten, stehen jetzt selbst vor dem höchsten Richter. Er prangert ihr ungerechtes Urteil an. Sie liessen sich von der Person, die vor Gericht stand, beeinflussen. Leute von Rang und Namen kamen mit einem milderen Urteil davon als die Armen und Geringen. Es scheint, dass diese ungerechten Richter den sozial Schwächeren überhaupt nicht zu Recht und Gerechtigkeit verhalfen.

Das Bevorzugen der Bessergestellten und das Unterdrücken der Hilflosen war neben dem Götzendienst eine der Hauptsünden, die Gott seinem Volk vorhalten musste. Wie oft haben die Propheten dieses Thema aufgegriffen! (Jesaja 1,16.17.23; Amos 5,10-13; Maleachi 3,5).

Wenn die Richter eines Volkes nichts wissen, nichts verstehen und im Dunkeln tappen – wie es die göttliche Beschreibung in Vers 5 ausdrückt –, dann gerät jede soziale Ordnung ins Wanken. Dann ist die moralische Stabilität der Welt wirklich bedroht. Auch wenn diese Menschen eine von Gott gegebene besondere Stellung einnahmen, müssen sie doch wie alle Menschen sterben. Auch für sie gilt Hebräer 9,27: «Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht.»

Der grosse Angriff des Feindes

Wir haben bereits früher gesehen, dass in der Zukunft die Feinde Israels versuchen werden, das Volk wenn möglich ganz zu eliminieren (Psalm 79,1-4). Im heute gelesenen Psalm drücken sie dieses Ziel konkret aus (Vers 5). Um dies zu erreichen, schliessen sich viele Völker – vor allem Nachbarvölker Israels – zu einer unheiligen Allianz zusammen. Der treue Überrest des Volkes in der Zukunft weiss, dass sie Gottes Geborgene oder Schützlinge sind. Deshalb rufen sie Ihn um Hilfe an.

Interessanterweise erinnern sie den Herrn an seine Hilfe und sein mächtiges Eingreifen zur Zeit der Richter (vergleiche die Verse 10 bis 12 mit Richter 4,22-24; 7,25; 8,12). Nach der Einnahme des verheissenen Landes war es in Israel die Zeit des ersten Abweichens von Gott. Wie oft musste Er züchtigend eingreifen, um die Menschen zur Besinnung und zur Umkehr zu Ihm zu bringen! Immer, wenn sich das Volk beugte, schickte Gott ihnen einen Richter, der sie aus der Hand ihrer Bedränger rettete. Am Ende der Zeit wird es Christus selbst sein, der den bedrängten Treuen aus seinem irdischen Volk zu Hilfe kommen und sie befreien wird.

Auch heute stellt sich der Herr zu denen, die Ihm angehören und hilft ihnen, wenn sie angegriffen werden. So rief Er einst Saulus von Tarsus vom Himmel zu, als dieser die gläubigen Christen verfolgte: «Saul, Saul, was verfolgst du mich?», und trat ihm in den Weg. Die Hilfe ist vielleicht nicht immer äusserlich sichtbar. Aber stets gilt seine Zusage aus Hebräer 13,5.6.

Freude am Heiligtum Gottes

Dieser Psalm ist nicht mehr von Asaph wie die vorhergehenden, sondern von den Söhnen Korahs. Ihr Vater Korah kam als Aufständischer um, sie aber blieben verschont (4. Mose 16,1.2.31.32; 26,9-11). Wie sehr haben sie Gottes Gnade erfahren!

In diesen Versen drücken sie ihr Verlangen nach der Nähe Gottes aus. Es ist ein Heimweh-Psalm. Der Glaubende sehnt sich nach dem Zuhause bei Gott. Ist das nicht auch unser Verlangen? Wir haben doch die Zusicherung unseres Erlösers, dass Er bald kommen wird, um uns zu sich nach Hause zu holen (Johannes 14,2.3; Offenbarung 22,20)!

Aber bis es soweit ist, führt unser Glaubensweg oftmals durchs Tränental. Glücklicherweise vermag der Herr Prüfungszeiten zu Segenszeiten werden zu lassen. Wenn wir auf den Wegen nach seinem Willen bleiben (gebahnte, nicht krumme, eigenwillige Wege), werden wir seine Kraft erfahren, bis wir am Ziel sind (Vers 8).

Und während wir im Glauben unterwegs sind, haben wir das Vorrecht, als Kinder Gottes jede Not, jede Sorge, jedes Problem im Gebet vor unseren himmlischen Vater zu bringen (Vers 9).

Die Söhne Korahs waren im Gegensatz zu ihrem Vater zufrieden mit dem Platz, den Gott ihnen angewiesen hatte. Sind wir auch mit dem zufrieden, was der Herr uns gibt und wie Er uns führt? Er meint es gut mit uns, auch wenn wir sein Tun mit uns nicht immer begreifen. Lasst uns im Vertrauen auf Ihn nicht wankend werden! Denn glücklich ist der Mensch, der auf den Herrn der Heerscharen vertraut!

Der verheissene Segen

Im Lauf seiner Geschichte ist das Volk Israel immer wieder von Gott abgewichen. Die Züchtigungen des Herrn führten zu einer Rückkehr und Wiederherstellung. Trotzdem wichen sie nach einer Zeit aufs Neue vom Weg des Gehorsams und von Gott ab. In der Zukunft wird Gott sein Volk in die Zeit der grossen Drangsal bringen. Es geschieht vor allem wegen der Verwerfung und Kreuzigung seines Messias. Aber dann wird es zu einer endgültigen Wiederherstellung des Überrests des Volkes kommen. Von jener zukünftigen Zeit spricht unser Psalm. Gott wird seinem Volk vergeben, es zurückführen und es seine Güte und seine Rettung erfahren lassen.

Die Grundlage dazu, dass in der Zukunft die Verse 12-14 wahr werden können, liegt im Erlösungswerk, das Christus am Kreuz auch für Israel vollbracht hat. Weil Er dort ein unendlich grosses Opfer gestellt hat – es hat allen heiligen Forderungen Gottes und allen Bedürfnissen sündiger Menschen genügt –, konnten sich Gerechtigkeit und Frieden verbinden. Christus hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes (Kolosser 1,20). Er hat auch die Schuld seines irdischen Volkes bezahlt, so dass Gott ihm in Güte auf der Grundlage bedingungsloser Gnade begegnen kann (Römer 11,26.27).

«Nahe ist sein Heil denen, die ihn fürchten.» Spornt uns das nicht zu einem Leben echter Gottesfurcht an? Möge der Herr uns helfen, ein ruhiges und stilles Leben in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst zu führen (1. Timotheus 2,2). Dann werden wir bestimmt die Rettung und Hilfe des Herrn erfahren.

Bitte um Erhörung

Sicher ist auch dieser Psalm von prophetischer Bedeutung. So wie David sich als Knecht des Herrn zu Gott wandte, wird einmal der gläubige Überrest zu Gott rufen. Doch wir dürfen aus dem Gebet Davids auch manches für uns als glaubende Christen lernen.

Wenn wir in Nöten und Schwierigkeiten stecken, oder uns elend und arm fühlen, dürfen wir vertrauensvoll zu Gott rufen. Und wenn wir aus eigener Schuld in Probleme gekommen sind, dann gilt Vers 5. Auf unser Bekenntnis hin wird der Herr vergeben und uns weiterhelfen.

Auch wenn keine besonderen Vorkommnisse in unserem Leben vorliegen, liefert uns dieses Gebet Davids hilfreiche Hinweise:

«Bewahre meine Seele.» Wir leben in einer gefahrvollen Umgebung. Die Welt um uns her versucht auf alle Weise in unser Herz und Leben zu dringen. Wie nötig haben wir da die Bewahrung des Herrn! – «Sei mir gnädig!» Der unerschöpfliche Reichtum der Gnade Gottes steht uns jeden Tag zur Verfügung. Lasst uns regen Gebrauch davon machen. – «Erfreue die Seele deines Knechtes!» Auch das darf unsere Bitte sein. Ja, es ist der Wunsch des Herrn, dass seine Freude in uns sei und unsere Freude völlig werde (Johannes 15,11).

David wusste, zu wem er betete. Ist uns auch bewusst, dass keiner wie Er ist? Ja, Gott, unser himmlischer Vater, ist gross. Er ist der einzig wahre Gott, Er allein (Vers 10). Haben wir es nicht gut, dass wir durch den Glauben an den Erlöser in eine Kindesbeziehung zu diesem Gott gebracht worden sind?

Bitte um Belehrung

Es ist der Wunsch Davids, diesem grossen Gott, zu dem er vertrauensvoll beten darf, in Treue nachzufolgen. Ist das auch unser Begehren? Dann darf Vers 11 unser Gebet sein.

Den Weg des Willens Gottes lernen wir aus der Bibel kennen. Natürlich finden wir darin nicht auf jede Frage in unserem Glaubensleben eine konkrete Antwort. Aber der Herr möchte, dass wir durch sein Wort die Grundsätze Gottes kennen lernen. Wenn Er bei uns das Verlangen sieht, in seiner Wahrheit zu leben, wird Er uns helfen, die göttlichen Grundsätze auf unsere persönlichen Situationen anzuwenden. Wichtig ist, dass unser Herz ungeteilt auf Ihn gerichtet ist. Wenn wir heimlich eigenwillige Wünsche pflegen oder versuchen, einen Weg der Kompromisse mit der Welt einzuschlagen, ist unser Herz geteilt. David aber bittet: «Einige mein Herz zur Furcht deines Namens.»

David hat nicht nur Bitten, die er Gott vorbringt. Er hat auch Grund zu Lob und Preis. Auch wir wollen das Danken und Loben nicht vergessen.

In Vers 13 dankt David dem Herrn, dass Er seine Seele aus dem untersten Scheol errettet. Auch wir wollen nie vergessen, Gott und unserem Erretter für das wunderbare, ewig gültige und sichere Heil zu danken!

Die Beschreibung Gottes in Vers 15 finden wir bereits in 2. Mose 34,6. Wie froh war Mose, dass er und das Volk Israel – es hatte sich soeben durch die Anbetung des goldenen Kalbes schwer versündigt – sich auf einen solchen Gott stützen konnten. Er hat sich seither nicht verändert.

Der Berg Zion

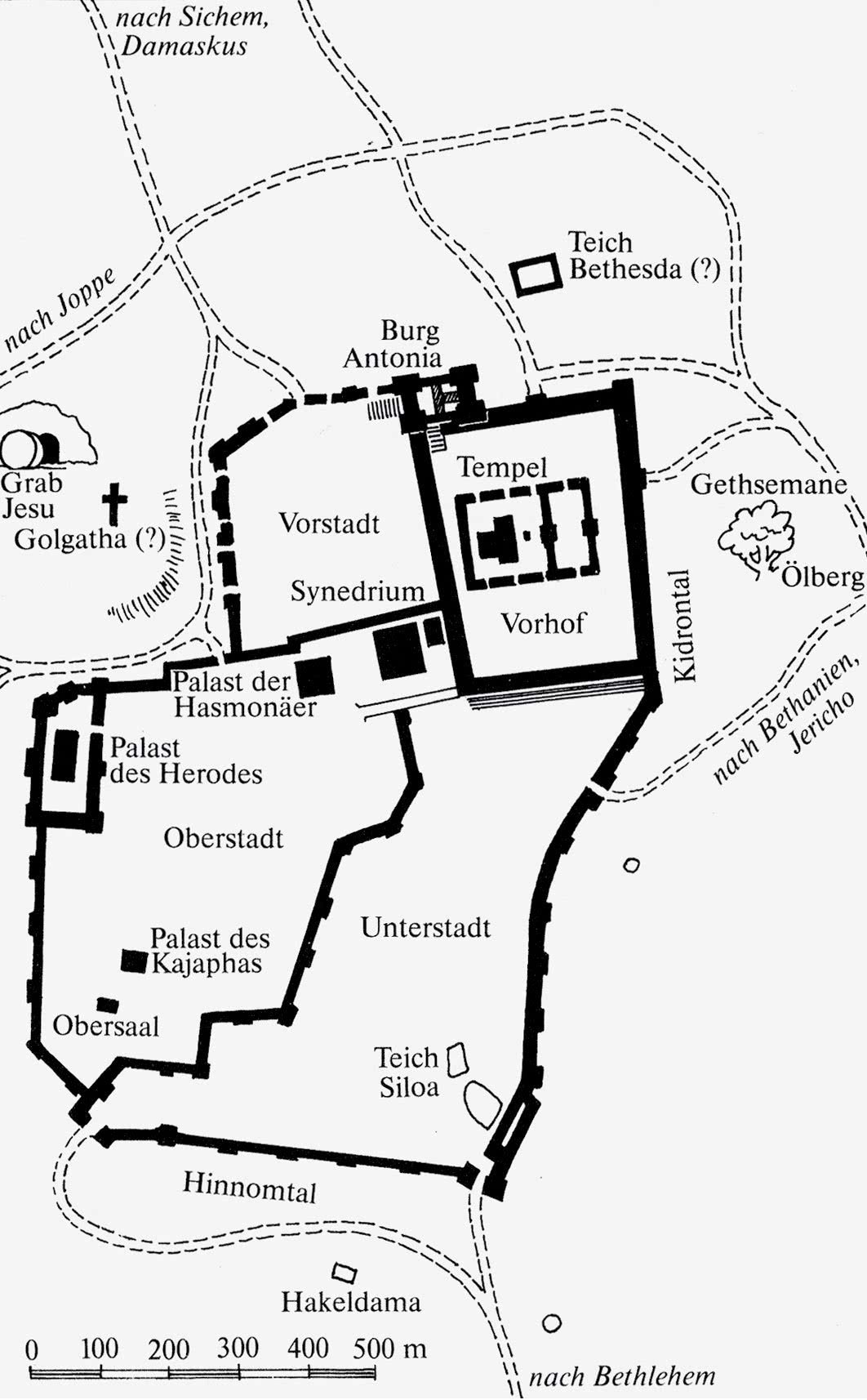

Dieser Lied-Psalm hat die Stadt Jerusalem zum Thema. Gott selbst hat sie erwählt, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Doch die Stadt Jerusalem hat ihre göttliche Bestimmung verfehlt und hat in ihrer Verantwortung völlig versagt. Sie wurde zur Stadt, in der das Volk seinen Messias umgebracht hat (Apostelgeschichte 4,27.28). Schliesslich haben die Römer den Tempel in Jerusalem und die Stadt zerstört.

Dem Versagen der Menschen steht die souveräne Gnade Gottes gegenüber. Darum gebraucht der Geist Gottes, wenn Er von der Stadt Gottes spricht, den Namen Zion. Gottes Gnade, die sich auf das Sühnungswerk des Herrn Jesus am Kreuz stützt, wird diese Stadt im Tausendjährigen Reich zum Mittelpunkt der Erde und zum Regierungssitz von Christus machen. Ja, «Herrliches ist von dir geredet». Jerusalem wird der berühmteste Ort auf dieser Erde werden. Welch eine Ehre für jeden, der dort geboren ist!

Der letzte Vers spricht in erster Linie von Zion als dem Ausgangspunkt allen Segens im Tausendjährigen Reich. Doch wir dürfen diese Worte sicher auch für uns nehmen und sie auf unseren Herrn und Erlöser anwenden. «Alle meine Quellen sind in dir!» Alles, was wir besitzen und was wir sind, haben wir Ihm zu verdanken. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Durch den Glauben an Ihn haben wir ewiges Leben empfangen. Als unser Hirte sorgt Er Tag für Tag für uns. Er führt und bewahrt uns, bis wir am Ziel bei Ihm selbst ankommen. Ihm gehört unser Dank, unser Lob und unsere Anbetung.

Tiefe Leiden vonseiten Gottes

Beim Lesen der überaus ernsten Worte dieses Psalms denken wir einerseits an den treuen Überrest der Juden in der Zukunft. Die Not jener Glaubenden wird aufs Höchste steigen, bevor Christus, ihr Messias, zu ihrer Errettung erscheinen wird. Aber anderseits drücken diese Verse auch die Empfindungen unseres Heilands in den drei Stunden der Finsternis am Kreuz aus. Unter diesem Blickwinkel wollen wir ein wenig über diese Worte nachdenken.

Was muss es für unseren Erlöser gewesen sein, so zu Gott zu rufen, ja, zu schreien – und keine Antwort zu bekommen! Unsägliche Leiden hatte Er bereits von Seiten der Menschen erdulden müssen. Sie haben Ihn wie einen Verbrecher ans Kreuz genagelt und dann mit ihrem Spott sein Herz zutiefst verletzt. «Meine Bekannten (oder Vertrauten) hast du von mir entfernt.» Das wird in Lukas 23,49 bestätigt, wenn es heisst: «Aber alle seine Bekannten standen von fern, auch die Frauen, die ihm von Galiläa nachgefolgt waren, und sahen dies.»

Wie gross war die Einsamkeit, die der Heiland in seinen letzten Stunden des Lebens hier erfahren musste! Aber die schlimmsten Leiden kamen in den drei Stunden der Finsternis über Ihn.

Furchtbar war das Verlassensein von Gott, das Er damals empfand. In jenen Stunden traf Ihn der Zorn Gottes über die Sünde, weil Er, der Reine und Heilige, unsere Sünden trug und für uns zur Sünde gemacht worden war. Die Wellen und Wogen des göttlichen Gerichts drückten Ihn nieder.

Unter dem gerechten Zorn Gottes

Das Warum in Vers 15 erinnert sehr an das Warum in Psalm 22,2: «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?» So rief der Heiland am Ende der drei Stunden der Finsternis zu Gott (Matthäus 27,46). Aber in Ihm selbst gab es keinen Grund, von Gott verlassen zu werden. Er war sündlos, heilig und gerecht. Während seines Lebens fragte Er nur nach Gottes Willen und tat ihn. Es waren unsere Sünden, die in den drei Stunden der Finsternis auf Ihm, unserem Stellvertreter, lagen, die den heiligen Gott veranlassten, sein Angesicht vom Herrn Jesus abzuwenden. Wegen unseren Sünden trafen Ihn die Zorngluten Gottes (Vers 17).

Der Vers 16 deutet an, dass der Herr Jesus in seinem Leben hier von allem Anfang an seinen Tod am Kreuz voraussah. Denken wir an sein Gespräch mit Nikodemus in Johannes 3. Da erklärte Er diesem Pharisäer: «Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden.»

Im Unterschied zu Psalm 22, wo in Vers 22 eine Wendung eintritt und wir den Herrn prophetisch zu Gott sagen hören: «Ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel», gibt es in diesem Psalm keinen einzigen Lichtblick. Die Antwort finden wir erst im nächsten Psalm. Unser Psalm beginnt mit einem intensiven Schreien bei Tag und bei Nacht. Er endet mit der Finsternis. Auch wenn wir nicht wirklich begreifen können, was unser Heiland wegen unseren Sünden gelitten hat, sollten wir uns doch immer wieder mit seinen Leiden am Kreuz beschäftigen.

Gott ist gross

Dieser Psalm spricht von der völligen Wiederherstellung Israels. Der treue Überrest, den Gott nach der Drangsalszeit wieder als sein Volk anerkennen wird, kommt aufs Neue in eine geordnete Beziehung zu Gott, dem Herrn. Wie ist das möglich? Nur aufgrund der Güte und Treue Gottes – zwei Ausdrücke, die in diesem Psalm mehrfach vorkommen. Aus dem Neuen Testament wissen wir, dass sich die Wiederherstellung Israels auf das Erlösungswerk des Herrn Jesus, ihres Messias, gründen wird (Römer 11,26.27.32).

In Vers 4 wird ein Bund erwähnt, den Gott mit König David gemacht hatte, in dem Er ihm verhiess, dass bis in Ewigkeit Nachkommen von ihm auf dem Thron sitzen werden. Es war ein Bund bedingungsloser Verheissungen. Gott hatte zur Zeit Davids bereits den Sohn Davids – Jesus Christus – vor sich.

Die Verse 6-8 beschreiben rühmend die Grösse und Erhabenheit Gottes. Er kann mit niemand und mit nichts verglichen werden. Ist nicht das Weltall (= die Himmel) aus seiner Schöpferhand hervorgegangen? Mit den «Heiligen» sind die Glaubenden seines irdischen Volkes gemeint. Ihnen gegenüber erweist Er seine Treue. Er steht zu allem, was Er in seinem Wort gesagt und versprochen hat. Gleichzeitig ist Er ein heiliger Gott, der Böses nicht sehen kann. Niemals kann Er Sünde im Leben der Seinen gutheissen oder tolerieren. Deshalb möchte Er, dass wir in Gottesfurcht vorangehen, d.h. dass wir uns davor fürchten, etwas zu tun oder zu sagen, was Ihm missfällt.

Gott ist mächtig

Ab Vers 9 spricht der Psalmist nicht mehr in der dritten Person von Gott, sondern redet Ihn direkt an. Dabei spricht er sowohl von der Schöpfermacht Gottes als auch von seinem Eingreifen zugunsten seines Volkes. Vers 11 lässt uns an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten denken, denn Rahab ist eine sinnbildliche Bezeichnung für Ägypten (Jesaja 30,7).

Der gewaltige Arm Gottes und seine starke Hand in Vers 14 reden nicht nur davon, dass Er allmächtig ist, sondern dass Er diese Macht auch ausübt. Die Zeit wird kommen, da Er durch Jesus Christus seinen Thron auf der Erde aufrichten wird. Unter der Regierung von Christus wird es absolute Gerechtigkeit geben. Wer sich gegen seine Herrschaft auflehnt, wird sofort gerichtet werden. Aber alle, die sich Ihm unterwerfen, werden seine Güte erfahren.

Dem Volk Israel, das in der Zukunft aus dem gläubigen Überrest gebildet wird, steht eine unvorstellbar herrliche Zeit bevor. Wenn Gott, der Herr, sein König sein wird, wird dieses Volk mit Recht glückselig gepriesen werden. Kein Volk könnte es besser haben als Israel.

Die Titel «Frommer», «Mächtiger» und «Auserwählter» in Vers 20 weisen auf einen Grösseren als David hin. Der Sohn Isais ist, obwohl er als Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet wird, nur ein Abbild von Jesus Christus, dem wahren Sohn Davids. Er ist der Fromme, der Mächtige und der Auserwählte Gottes.

Gott ist treu

Nachdem der erste König in Israel – es war Saul, der Mann nach den Wünschen des Volkes, – in jeder Hinsicht versagt hatte, fand Gott David, den Mann nach seinem Herzen (1. Samuel 13,14). Diesen musste der Prophet Samuel zum König über Israel salben.

Ab Vers 22 zählt Gott auf, was Er für David sein wollte, wie Er ihm helfen und seine Herrschaft festigen wollte. Wir finden in diesen Versen manche Zusage Gottes an David und sehen etwas von der Beziehung, in der dieser Mann Gottes zum Herrn stand (Vers 27). Und doch müssen wir beim Lesen dieser Worte an den Herrn Jesus denken. Von Ihm wissen wir, dass Er, obwohl Er als Mensch hier lebte, tatsächlich der Sohn Gottes ist. Er trägt auch in verschiedener Hinsicht den Titel «Erstgeborener», was auf seine Vorrangstellung hinweist (Kolosser 1,15; Hebräer 1,6; Römer 8,29).

Die Verse 30-38 zeigen einerseits die Treue Gottes zu dem, was Er im Blick auf die Nachkommenschaft Davids gesagt hat. «Sein Same wird ewig sein und sein Thron wie die Sonne vor mir.» In Jesus Christus, dem Sohn Davids, wird sich dies erfüllen, wenn Er in Herrlichkeit wiederkommen und seinen Thron hier aufrichten wird.

Anderseits machen diese Verse die direkten Nachkommen Davids – wir denken an die Könige des Südreichs Juda – vor Gott verantwortlich. Wie oft musste Er im Lauf der Zeit züchtigend eingreifen, wenn die Könige aus der Linie Davids von Ihm abwichen und das Volk in Götzendienst verfiel!

Gott kommt zum Ziel

Ab Vers 39 spricht nicht mehr Gott. Bis Vers 46 ist es jetzt der Psalmist, der sich an Gott wendet. Seine Worte sind eine Voraussage von dem, was schliesslich zum Ende des Königtums in Juda und zum Ende der nationalen Selbstständigkeit des irdischen Volkes Gottes führte.

Als Nebukadnezar, der babylonische König, das Reich Juda und Jerusalem eroberte, die Menschen in die Gefangenschaft nach Babel verschleppte und die Stadt Jerusalem samt ihrer Mauer zerstörte, da erfüllten sich diese Psalmverse.

Glücklicherweise endet der Psalm nicht mit Vers 46. Ab Vers 47 hören wir prophetisch den treuen Überrest der Juden, der in der Zukunft mit diesen Worten zu Gott rufen wird. Gerade in der heute noch zukünftigen Drangsalszeit werden die Treuen zu Gott beten und fragen: «Bis wann, Herr?»

Sie werden Gott an seine früheren Gütigkeiten erinnern, die Er David in seiner Treue zugeschworen hat. Sie werden den Herrn bitten, des Hohns zu gedenken, mit dem ihre Feinde sowohl sie als auch seinen Gesalbten verhöhnt haben.

Diese Beter bekommen an dieser Stelle noch keine konkrete Antwort von Gott. Aber sie vertrauen völlig auf die Treue Gottes und glauben, dass sie nicht beschämt werden. In diesem Vertrauen können sie daher, noch bevor Gott eingreift, Ihn bereits rühmen: «Gepriesen sei der Herr in Ewigkeit! Amen, ja, Amen!»

Einleitung

In diesem geschichtlichen Bibelbuch wird der Name Gottes nicht erwähnt. Er wirkt im Hintergrund und führt seinen Plan mit dem Volk Israel trotz des feindlichen Widerstands aus.

- Esther geht mutig zum persischen König, um für die Rettung des jüdischen Volkes zu bitten. Da erfährt sie seine Gnade.

- Mordokai bleibt Gott, seinem Wort und seinem Volk treu. Nach einer Zeit der Bedrängnis kommt er zu hohen Ehren.

Kapitel 1 – 3: Die Bedrängnis der Juden

Kapitel 4 – 10: Die Rettung der Juden

Buchtipp: Betrachtung über das Buch Esther

Das Gastmahl des Königs

Das Buch Esther ist ein geschichtliches Buch der Bibel. Die darin berichteten Ereignisse spielten sich im persischen Weltreich unter dem Herrscher Xerxes I. ab. Er wird im Buch Esther König Ahasveros genannt. Es geht vor allem um das Schicksal der im persischen Reich lebenden Juden, die dem Aufruf von Kores, dem ersten Perserkönig, nicht gefolgt und nicht nach Jerusalem zurückgekehrt waren. Die in diesem Buch beschriebenen Geschehnisse fallen in die Zeit zwischen Esra 6 und 7.

Die Besonderheit des Buches Esther ist das vollständige Fehlen des Namens Gottes. Wir lesen auch nichts von einem Gebet, was auf eine Verbindung zu Ihm hinweisen würde. Gott wirkte jedoch hinter der Szene für sein irdisches Volk, zu dem Er sich wegen seines Ungehorsams nicht mehr offen bekennen konnte. Hier liegt auch die prophetische Bedeutung des Buches Esther. Es zeigt uns anhand geschichtlicher Ereignisse, wie Gott am Ende der Zeit für den treuen Überrest aus seinem Volk sorgen und ihn schliesslich durch das Kommen des Messias befreien wird.

Die Beschreibung des königlichen Gastmahls für die Mächtigen im Reich zeigt etwas von der herrlichen Grösse und dem überragenden Reichtum dieses Königs. Wir denken dabei an unseren Gott, der viel grösser und herrlicher ist als jeder menschliche König. Wie viele irdische Segnungen schenkt Er allen Menschen! (Matthäus 5,45; Apostelgeschichte 14,17). Das Gastmahl für das Volk erinnert an das Gastmahl der Gnade, das Gott für alle Menschen bereitet hat (Lukas 14,16-24). Doch viele wollen, wie die Königin Vasti, ohne Gott fröhlich sein.

Ahasveros verstösst Vasti

Die Weigerung Vastis, in ihrer Würde und Schönheit vor den König und seine Mächtigen zu treten, erschütterte die Autorität von Ahasveros aufs Tiefste. Wenn wir an die Vollmachten denken, die die persischen Herrscher besassen, dann war eine Auflehnung gegen ihre Autorität gravierend. Memukan, einer der sieben weisen Fürsten des Königs, erkannte sofort die weitreichenden Folgen des Verhaltens von Vasti. Es war eine reichsweite Autoritätskrise zu befürchten.

So wie Vasti sich weigerte, sich der Autorität ihres Ehemanns und Königs zu unterziehen, so verwerfen heute viele Menschen die Autorität Gottes, ihres Schöpfers. Sie nennen sich zwar noch Christen. Doch sie weigern sich, Gottes Schöpfungsordnung anzuerkennen. Sie lehnen sich gegen jede untergeordnete, aber von Gott gegebene Autorität auf. Auch wir als gläubige Christen stehen in Gefahr, hinter den menschlichen Autoritäten nicht mehr den Herrn als höchste Instanz zu sehen. Als Folge davon achten wir die Autorität des Ehemanns, der Eltern, der Vorgesetzten im Betrieb, der Regierungsbeamten gering.

Um dieser drohenden Autoritätskrise im Reich zu begegnen, wurde die auflehnerische Vasti abgesetzt. Zudem wurde ein königliches Gesetz erlassen, in dem festgeschrieben wurde, dass der Mann Herr in seiner Familie sei und er das Sagen habe. – Für uns Christen hat Gott im Neuen Testament klare Anordnungen über die Stellung von Mann und Frau, Eltern und Kindern, Herren und Knechte gegeben. Wir wollen sie mit der Hilfe des Herrn beherzigen und ausleben.

Esther erlangt Gunst

Zwischen Kapitel 1 und 2 verging eine nicht näher umschriebene Zeit. Nun wurde es dem persischen König schmerzlich bewusst, dass er keine Königin mehr hatte. Seine Diener schlugen ihm vor, sich nach einer neuen Königin umzusehen, was ganz im Sinn von Ahasveros war.

Nun werden zwei Personen aus dem Volk Israel eingeführt, die zu Hauptpersonen des ganzen Buches werden: Mordokai, ein Benjaminiter, der zu den Weggeführten aus Juda gehörte, und Hadassa oder Esther, die Tochter des Onkels von Mordokai, die eine Vollwaise war. Nach dem Tod ihrer Eltern hatte Mordokai sie als Tochter angenommen. Aufgrund der königlichen Anordnung wurde auch Esther ins Frauenhaus aufgenommen. Sie beugte sich unter diese Demütigung, denn diese gehörte zu den Folgen der Sünden ihres Volkes (Nehemia 9,37).

Wenn wir nach der praktischen Belehrung fragen, die uns diese Verse geben wollen, dann finden wir sie wohl in Vers 9. Warum wurde Hegai, der Leiter des Frauenhauses, auf Esther aufmerksam? Warum begünstigte er sie und brachte sie in den besten Teil des Hauses? Das Verhalten Esthers gibt keine Anhaltspunkte. Zweifellos war sie eine schöne Jungfrau. Doch schön waren auch die anderen. Es gibt nur eine Erklärung: Gott wirkte hinter der Szene zugunsten seines Volkes, das in der Gefangenschaft lebte. Er hatte es nicht aufgegeben. Er gibt auch uns nicht auf, wenn Er uns in seinen Regierungswegen züchtigen muss. Das ist ein grosser Trost.

Esther wird Königin

Die Fürsorge Mordokais für seine Adoptivtochter ist sehr schön. Tag für Tag versuchte er zu erfahren, wie es ihr ging. Unwillkürlich denken wir an die prophetische Seite dieser Geschichte. Mordokai weist auf den Herrn Jesus hin und Esther ist ein Bild des gläubigen Überrests in der Zukunft, dem die Aufmerksamkeit seines Messias gilt.

Nachdem Esther bereits die Gunst von Hegai erlangt hatte, fand sie auch Gnade in den Augen aller, die sie sahen. Und als sie zum König geführt wurde, erlangte sie nicht nur Gnade und Gunst von ihm, er schenkte ihr auch seine Liebe und machte sie zur Königin an Vastis statt. Wieder müssen wir sagen: Nur weil Gott im Hintergrund alles lenkte, kam es so weit. Dies geschah vier Jahre nachdem Vasti verstossen worden war (Esther 1,3; 2,16).

Vasti ist in der prophetischen Erklärung dieses Buches ein Bild des christlichen Bekenntnisses, das nach der Entrückung der Gläubigen nur noch Bekenner ohne Leben aus Gott umfasst. Es endet als Babylon (Offenbarung 17 und 18). Erst wenn Gott sein Gericht an der christuslosen Christenheit vollzogen hat, wird Er den gläubigen Überrest aus Israel wieder als sein Volk anerkennen und sich sozusagen mit seinem Volk vermählen.

Mordokai suchte das Wohl des Königs, der Stadt und des Landes, wohin er weggeführt worden war (Jeremia 29,7). Dadurch konnte er einen Anschlag auf den König rechtzeitig vereiteln. Doch er blieb vorläufig ohne Belohnung für seine Loyalität.

Haman kommt an die Macht

Seit der Krönung Esthers zur persischen Königin waren wieder einige Jahre vergangen (Esther 2,16; 3,7). Da beförderte der König einen Amalekiter königlicher Abstammung mit Namen Haman und setzte ihn über alle Fürsten, die am Hof des Königs lebten.

Es ist offensichtlich, dass Haman, der in diesem Buch mehrmals als «Widersacher der Juden» bezeichnet wird, mehr als nur eine geschichtliche Bedeutung hat. Er wird zum Gegenspieler Mordokais und weist prophetisch auf den Antichristen hin, der in der zukünftigen Drangsalszeit auftreten und sich als Gott verehren lassen wird (2. Thessalonicher 2,3.4).

Alle, die sich irgendwie am Hof des Königs aufhielten, zollten Haman höchste Ehre – wie der König es geboten hatte – und knieten vor ihm nieder. «Aber Mordokai beugte sich nicht und warf sich nicht nieder.» Verstiess er damit nicht gegen die Obrigkeit? Nein, in diesem Fall traf Apostelgeschichte 5,29 zu: «Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen.» Mordokai kannte Gottes Urteil über Amalek, das Volk Hamans (2. Mose 17,16; 4. Mose 24,20; 1. Samuel 15,2.3). Als gottesfürchtiger Jude beugte er sich nicht vor dem, dessen Volk unter dem Urteil Gottes stand.

Vermutlich erklärte er denen, die ihn fragten: «Warum übertrittst du das Gebot des Königs?», dass er ein Jude sei und es ihm unmöglich sei, gegen Gottes Urteil über Amalek zu handeln. Mordokais Haltung weist prophetisch auf den gläubigen Überrest der Juden in der Endzeit hin, der sich weigern wird, den Antichristen als Messias anzuerkennen.

Haman will die Juden vernichten

Erneut erkennen wir das Handeln Gottes hinter der Szene. Zunächst bewirkte der Allmächtige, dass Haman nicht einfach Mordokai umbringen liess, sondern alle Juden im persischen Reich vertilgen wollte. Als der abergläubische Feind des Volkes Gottes das Los warf, um den günstigsten Zeitpunkt für sein böses Vorhaben zu erfahren, liess Gott das Pur auf den zwölften Monat fallen. Damit lag zwischen dem Tag des Erlasses bis zu dessen Ausführung die längst mögliche Zeitspanne, in der sich noch manches ereignen konnte.

Nachdem Haman durch das Werfen des Loses «das Schicksal befragt hatte», stellte er dem König sein Vorhaben vor. Er schilderte ihm das Volk der Juden – ohne jedoch diesen Namen zu erwähnen – auf eine Weise, die den König überzeugen musste. Dass das Volk Gottes abgesondert ist, bezeugte schon Bileam (4. Mose 23,9). Diese Absonderung war die Folge ihrer Beziehung zum wahren Gott im Gegensatz zu den übrigen Völkern, die ihre eigenen Götter hatten. Dass sie die Anordnungen des Königs nicht befolgten, war bis auf das Verhalten Mordokais gegenüber Haman eine glatte Lüge. Um sicher zu gehen, dass der König einwilligte, war Haman bereit, für die Ausführung des Plans finanziell persönlich aufzukommen, damit die Staatskasse nicht belastet wurde. Gott liess zu, dass dieser Mann – ein Werkzeug des Teufels – beim König Erfolg hatte. Nach dem Bekanntwerden der Anordnung war die Bestürzung in Susan gross. Eine noch grössere Not wird in der kommenden Drangsalszeit über dieses Volk kommen (z.B. Psalm 44,10-17).

Mordokai trauert

Der mit dem Siegel des Königs versehene Mordbefehl Hamans löste bei Mordokai und den übrigen Juden eine grosse Trauer aus. Die Bibel beschreibt das Verhalten Mordokais sehr ausführlich. Man merkt daraus, wie tief ihm die Not ging, in die der Erlass Hamans sein Volk gestürzt hatte.

Die Trauer der Juden und ihr Fasten, Weinen und Wehklagen reden prophetisch von der Trübsal und den tiefen Übungen, durch die der gläubige Überrest der Juden in der Drangsalszeit zu gehen hat. Im Bild von Mordokai sehen wir, wie der Herr Jesus sich mit den Nöten seines Volkes eins macht. Wie vieles hat Er in der Zeit, da Er als abhängiger Mensch hier lebte, von den Ungläubigen erlitten und durchmachen müssen! Manche Psalmen reden daher von den Leiden des treuen Überrests und weisen gleichzeitig auf Christus und seine Leiden hin (z.B. Psalm 126,5.6; 129,1-3). Die gleiche Art von Feinden, die damals dem Herrn Jesus widerstanden und Ihn schliesslich kreuzigten, wird in der Zukunft die gottesfürchtigen Juden bedrängen. Immer steht Satan dahinter.

Als Esther von der offensichtlichen und tiefen Trauer ihres Pflegevaters hörte, machte sie sich grosse Sorgen. Durch einen Hofbeamten, der als Verbindungsmann zwischen ihr und Mordokai operierte, erfuhr sie von der Trübsal, die über ihr Volk gekommen war. Sie erhielt auch eine Abschrift der erlassenen Anordnung. Gleichzeitig wurde ihr eine schwere Aufgabe übertragen: Sie sollte zum König hineingehen, ihn um Gnade anflehen und vor ihm für ihr Volk bitten.

Esther vor einer schwierigen Aufgabe

In ihrer Antwort an Mordokai zeigt Esther auf, wie lebensgefährlich eine solche Aktion war. Ungerufen zum König zu gehen, konnte auch für die Königin den Tod bedeuten.

Es scheint, dass Mordokai wusste, wie gefahrvoll Esthers Aufgabe war. Jedenfalls ging er auf ihre Vorwände überhaupt nicht ein. Er warnte sie aber vor dem Gedanken, sie könnte als Königin dem über die Juden verhängten Gericht entgehen.

Obwohl Vers 14 überaus ernste Worte an Esther enthält, deutet er doch auch das Gottvertrauen Mordokais an. Die Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her ist doch nichts anderes als die Hilfe von Seiten Gottes.

Die Frage am Schluss von Vers 14 weist auf Gottes Vorsehung hin. Hatte Er nicht dafür gesorgt, dass sie Königin wurde, um jetzt in der Not fürbittend für das Leben ihres Volkes vor den König zu treten. Esther war zu dem schweren Gang bereit, aber nicht ohne vorher drei Tage zu fasten, was sicher auf ihr eigenes Gebet und auf die ernste Fürbitte der anderen hinweist.

Was Esther in Vers 16 ausdrückt, wird in der Zukunft die Erfahrung des treuen Überrests sein. Der Mensch kann Gott nur auf der Grundlage unumschränkter Gnade nahen, niemals auf einem Weg eigener Verdienste.

Das war damals so; es ist heute nicht anders und es wird auch in der Zukunft für die Gottesfürchtigen aus Israel die einzige Möglichkeit sein.

Esther geht zum König

Drei Tage lang hatte Esther mit ihren Dienerinnen gefastet. Das bedeutet, dass sie sich in die Gegenwart Gottes, sozusagen ins Heiligtum zurückgezogen hatte. Innerlich gestärkt trat sie nun in den Hof des Palasts vor Ahasveros. Gott bewirkte, dass sie in den Augen des Königs Gnade fand und er ihr das goldene Zepter entgegenreichte. Indem sie dieses berührte, drückte sie aus, dass sie von der königlichen Macht und Autorität – symbolisiert im Zepter – Hilfe erwartete.

Das Ausmass der Gnade, das der König ihr anbot, war überwältigend: «Bis zur Hälfte des Königreichs, und es soll dir gegeben werden!» Wie gross ist die Gnade, die wir von Gott empfangen haben, als wir in Buße und Glauben zu Ihm kamen! Er hat uns im Herrn Jesus, den Er für uns ans Kreuz und in den Tod gegeben hat, alles geschenkt (Römer 8,32).

Warum äusserte Esther ihren Wunsch nicht auf der Stelle? Es ging nicht nur um ihr Leben, sondern auch um das Leben der anderen Juden. Daher musste Haman ebenfalls anwesend sein. Warum schiebt sie beim ersten Bankett die Sache nochmals um einen Tag hinaus? Sie wollte sichergehen, dass der König ihr helfen würde. Es ist schön zu sehen, dass Esther nichts überstürzte. Ja, wer auf den Herrn vertraut, «wird nicht ängstlich eilen» (Jesaja 28,16). – In der Zukunft wird bei den gottesfürchtigen Juden das Vertrauen zu Gott schrittweise zunehmen. Die Bußpsalmen (Psalm 25; 32; 38; 41; 51) zeigen, wie sie im Erkennen ihrer Sünden tiefer geführt werden und gleichzeitig ihr Vertrauen mehr und mehr auf Gott setzen.

Haman will Mordokai beseitigen

Nach dem ersten Mahl ahnte Haman noch nichts vom Unglück, das ihn ereilen würde. Fröhlich und guten Mutes verliess er den Palast. Doch als er Mordokai am Tor sah, der ihm keinerlei Ehre erwies, verwandelte sich seine gute Stimmung in Grimm.

Was Haman zu Hause seiner Frau und seinen Freunden erzählte, zeugt vom Hochmut und von der Selbstherrlichkeit, die ihn erfüllten. Doch die Worte in Vers 13 lassen auf die tiefe Wurzel seines Grimms schliessen. Er war zwar mit allen Ehren überhäuft worden. Doch solange dieser Mordokai sich nicht vor ihm beugte, hatte er einen Gegenspieler, der es mit ihm aufnahm. Da er Mordokai nicht in die Knie zwingen konnte, wollte er ihn umbringen. – Wir denken an Satan, der in der Wüste den Herrn Jesus zu Fall zu bringen suchte. Es gelang ihm nicht. Ungefähr drei Jahre später hatte Satan die Menschen derart in seiner Gewalt, dass sie den Herrn Jesus umbrachten. Doch als der Teufel meinte, durch die Kreuzigung des Herrn gesiegt zu haben, erlitt er selbst die grösste Niederlage (Hebräer 2,14.15).

Haman hörte auf seine Berater und liess den 25 Meter hohen Galgen errichten. Nun brauchte er nur noch die Einwilligung des Königs. Haman gleicht ein wenig dem reichen Kornbauern in Lukas 12, der seine Pläne ohne Gott machte und nicht wusste, dass das Urteil über ihn bereits gefällt war. Wir werden sehen, dass der Reichtum Hamans für einen anderen war, seine Herrlichkeit seinem Feind gegeben wurde und er schliesslich an seinem eigenen Galgen hing.

Eine schlaflose Nacht

In den ersten 2 Versen wird einmal mehr klar, dass Gott hinter der Szene wirkte, dieses Mal vor allem zugunsten Mordokais. Gerade in der Nacht, in der an einem anderen Ort in der Stadt die Ermordung Mordokais geplant wurde, konnte der König nicht schlafen! Beim Vorlesen aus dem Buch der Denkwürdigkeiten der Chroniken stiess man ausgerechnet auf den Eintrag, von dem am Schluss von Kapitel 2 berichtet wird! Das konnte nur Gott bewirken. Die Loyalität Mordokais gegenüber dem König, die damals unbelohnt blieb, sollte nachträglich honoriert werden.

Haman, der vermutlich zu ungewohnt früher Stunde die Tötung Mordokais veranlassen wollte, sollte dem König eine Belohnung für den Mann vorschlagen, «an dessen Ehre der König Gefallen hat». Haman war durch seinen Hochmut so verblendet, dass er nur noch an sich dachte und eine entsprechende Ehrung vorschlug.

Diese inspirierten Verse zeigen, dass sowohl der König als auch Haman an Mordokai dachten. Der eine wollte ihn an den Galgen hängen, der andere hatte im Sinn, ihn auszuzeichnen. War es beim Herrn Jesus nicht ganz ähnlich? Der Teufel versuchte von allem Anfang an, den Menschen Jesus Christus zu beseitigen (angefangen beim Kindermord in Bethlehem bis hin zum Kreuz). Im Gegensatz zu Mordokai wurde der Herr wirklich an ein Holz gehängt und umgebracht. Aber weil Er bis zum Tod am Kreuz gehorsam wurde, «hat Gott ihn auch hoch erhoben». Er hat Ihn auf den Ehrenplatz zu seiner Rechten erhöht und Ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt (Philipper 2,9; Hebräer 2,9).

Haman muss Mordokai ehren

Das Erschrecken Hamans muss furchtbar gewesen sein, als er vom König den Befehl erhielt, Mordokai, seinen ärgsten Feind, auf die vorgeschlagene Weise zu ehren. Haman hatte keine andere Wahl, als dies auszuführen, und zwar an jenem Vormittag, bevor er zum Mahl mit dem König und der Königin ging.

Das war der von Gott vorgesehene Zeitpunkt. Bevor Esther ihre Bitte um Verschonung ihres Volkes vorbringen konnte, musste Mordokai ins Rampenlicht treten. Die ganze Stadt sollte wissen, dass dieser verachtete Jude der Mann war, «den der König zu ehren wünschte».

Und Haman? Nachdem er den Auftrag des Königs ausgeführt hatte, kehrte er völlig zerknirscht nach Hause zurück. Als seine weisen Freunde und seine Frau hörten, was geschehen war, konnten sie nur die endgültige Niederlage prophezeien. Als Grund nannten sie die Tatsache, dass Mordokai «vom Geschlecht der Juden ist». Haman hatte sich am Volk der Juden, zu dem Gott eine besondere Beziehung hat, vergriffen.

Der Widersacher der Juden ist hier nicht nur ein Bild des Antichristen, sondern auch von Satan, der weiss, dass er schliesslich der grosse Verlierer ist. Er wurde am Kreuz besiegt und wird im Feuersee enden (Offenbarung 12,9.12; 20,2.10). Die Weisheit der Welt, hinter der Satan steht, ist wirklich Torheit bei Gott. Wenn uns dies doch mehr bewusst wäre! Wir würden mit all ihren Ideen vorsichtiger umgehen und sie nicht so schnell und unbesehen übernehmen.

Esther bittet für ihr Volk

Dreimal hatte der König bei der Frage nach der Bitte Esthers seine Grosszügigkeit mit den Worten ausgedrückt: «Bis zur Hälfte des Königreichs, und es soll dir gegeben werden.» Nun war Esther überzeugt, dass der König ihr helfen würde. Seine Gnade gab ihr Mut, für sich und das Leben ihres Volkes zu bitten.

Die Reaktion des Königs zeigt, wie ahnungslos er war. Als Esther damals in die Burg Susan geholt wurde, um vor den König zu kommen, wies Mordokai sie an, ihr Volk und ihre Abstammung zu verschweigen (Esther 2,10). So wusste wohl niemand am Hof, dass sie eine Jüdin war. Mordokai hingegen hatte aufgrund seines Verhaltens gegenüber Haman erklärt, dass er ein Jude war. Als Haman eine Anordnung gegen die Juden erwirken wollte, verschwieg er den Namen dieses Volkes, damit der König keinen Verdacht schöpfte und die Sache näher untersuchte.

Die Antwort Esthers auf die Frage des Königs brachte alles ans Licht. Der Schrecken Hamans muss gewaltig gewesen sein. Der König aber stand ohne eine weitere Frage in seinem Grimm auf und ging in den Garten hinaus. Ihm muss schlagartig klar geworden sein, was für einen Mann er begünstigt hatte und was für einen niederträchtigen Plan dieser ausführen wollte.

Haman versuchte bei der Königin, um sein Leben zu bitten, doch ohne Reue und Bekenntnis. Sein Verhalten veranlasste den König, ein sofortiges Urteil zu fällen und es auf der Stelle ausführen zu lassen. Ein Hofbeamter wagte nun vom aufgerichteten Galgen für Mordokai zu erzählen. Daran wurde Haman gehängt.

Der Plan zur Rettung der Juden (1)

«An jenem Tag.» Dieser Ausdruck erinnert an das Kommen des Herrn in Herrlichkeit. Manche Stellen im Neuen Testament sprechen dabei von «jenem Tag» (z.B. 2. Thessalonicher 1,10; 2. Timotheus 1,12.18; 4,8). Im Blick auf die prophetische Seite unserer Geschichte wird Gott an jenem Tag auf das Flehen des gläubigen Überrests antworten und den Antichristen richten, und zwar durch die Erscheinung des Herrn selbst. Das wird hier durch die Bitten Esthers, den Tod Hamans und die Erhöhung Mordokais gezeigt.

Bei den Persern konnte eine Schrift, die im Namen des Königs geschrieben und mit seinem Siegel versehen war, nicht widerrufen werden (Vers 8; Daniel 6,9). Das den Juden drohende Unheil war also durch den Tod Hamans nicht beseitigt. Daher flehte Esther noch einmal um Gnade beim König. Wieder reichte er ihr das goldene Zepter. Wie sehr wurde der Glaube Esthers belohnt! Ihrer Bitte konnte der König zwar nicht entsprechen. Aber er fand einen Ausweg. Ist das nicht eine Ermunterung für uns? Auch wir dürfen Gott unsere Nöte im Vertrauen auf seine Gnade vorstellen. Er weiss einen Ausweg, wo alles unmöglich scheint.

Als Antwort auf ihre Bitte wies er sie an, einen entsprechenden Gegenbefehl zu erlassen, ihn mit dem Siegelring des Königs, den er Mordokai gegeben hatte, zu untersiegeln und ihn im ganzen Reich bekannt zu machen. Dem ersten Gesetz wurde ein zweites entgegengestellt. Die nächsten Verse zeigen, wie dieses ausgesehen hat.

Der Plan zur Rettung der Juden (2)

Als Haman zu Beginn das Los warf, hatte Gott in seiner Vorsehung zugunsten seines Volkes gewirkt und es auf den zwölften Monat fallen lassen. So blieb jetzt noch genügend Zeit für einen entsprechenden Gegenerlass. Auch diese neue Anordnung wurde auf schnellstem Weg im ganzen Reich verbreitet. Sie erlaubte den Juden, sich am dreizehnten Tag des zwölften Monats gegenüber denen zu wehren, die sie bedrängten. Es wurde ihnen gestattet, sich an ihren Feinden zu rächen.

Als gläubige Christen sind wir vielleicht erstaunt, dass ein derartiger Befehl nach Gottes Willen war. Doch wir müssen bedenken, dass die Zeit Esthers auf die Endzeit hinweist, in der Gott nicht mehr in Gnade mit den Menschen handeln wird. Er wird seine Ziele dann auf dem Weg des Gerichts erreichen.

Die Beschreibung Mordokais, wie er als geehrter Mann aus der Gegenwart des Königs trat, lässt uns an das Erscheinen von Jesus Christus denken. Er, den die Menschen einst gekreuzigt haben, wird einmal in seiner offiziellen Herrlichkeit sichtbar vor aller Welt erscheinen. Er ist der König der Könige und Herr der Herren.

Der neue Erlass löste bei den Juden grosse Freude aus. Wie hatte sich das Blatt gewendet! Das beeindruckte viele ihrer Mitmenschen, so dass sie Juden wurden (Vers 17b). Ähnlich wird es in der Zukunft sein. Viele Nationen werden sich dem Herrn anschliessen (Sacharja 2,15). «Die Edlen der Völker haben sich versammelt mit dem Volk des Gottes Abrahams» (Psalm 47,10).

Die Juden rächen sich an den Feinden (1)

Als der dreizehnte Tag des zwölften Monats kam, erreichten die Feinde der Juden ihr erhofftes Ziel nicht. Alle, die die Gesinnung Hamans teilten und das Volk der Juden hätten vernichten wollen, wurden nun selbst überwältigt. Niemand konnte vor den Juden bestehen, «denn die Furcht vor ihnen war auf alle Völker gefallen». Hinter den Juden stand der einflussreich gewordene Mordokai. Niemand wagte es, sich gegen ihn aufzulehnen.

In der Endzeit, wenn Christus erscheinen wird, um seine Herrschaft hier anzutreten, wird es ganz ähnlich sein. Er ist der Sohn des Menschen, dem Gott das ganze Gericht übertragen hat. Er besitzt diese Vollmacht und wird sie auch ausüben. Gleichzeitig wird Ihm jede Verehrung zukommen (Johannes 5,22.23.27). Das Gericht an den Nachbarvölkern Israels, die es immer wieder angegriffen haben, wird Christus nicht persönlich ausführen. Der Überrest selbst wird dies tun.

Viele Stellen in den Psalmen und Propheten reden davon, wie der Herr Jesus, der dann seine Universalherrschaft antreten wird, seinem irdischen Volk die Nationen unterwerfen wird (Psalm 47,3.4; 118,10-12; Jesaja 11,14; 51,22.23; Micha 4,13; Sacharja 12,6; Maleachi 3,21).

Der kontinuierlich wachsende Einfluss von Mordokai, wie er in Vers 4 beschrieben wird, weist ebenfalls auf die Zukunft hin. Beim Kommen des Herrn zur Errichtung seines Friedensreiches wird Er nach und nach die Herrschaft über alles übernehmen.

Die Juden rächen sich an den Feinden (2)

Am Wohnort Hamans, in der Burg Susan, wo die Feindschaft gegen die Juden wohl am intensivsten war, bekamen sie noch einen zweiten Tag, um sich an ihren Feinden zu rächen. Die zehn Söhne des Widersachers der Juden und ihr Los werden besonders erwähnt. Wie ihr Vater wurden sie ebenfalls an den Baum gehängt. Eine ernste Warnung an alle, die noch nicht zur Familie Gottes gehören. Wer nicht Buße tut und an den Herrn Jesus glaubt, wird schliesslich das gleiche Los teilen wie der Teufel; denn solange ein Mensch sich nicht bekehrt und kein neues Leben besitzt, gehört er zur Familie des Teufels (Johannes 8,44). Dieser wird am Ende in den Feuersee geworfen werden. Aber auch jeder, der nicht im Buch des Lebens geschrieben steht, wird dorthin kommen (Offenbarung 20,10.15).

Mehrmals wird betont, dass die Juden ihre Hand nicht an die Beute legten. Sie wollten sich nicht an ihren Feinden bereichern. Es ging nur um die Befreiung aus der Hand derer, die sie hassten und vernichten wollten.

Nachdem die Juden für ihr Leben eingestanden waren und ihre Feinde überwältigt hatten, feierten sie einen Tag des Gastmahls und der Freude. Nun hatten sie Ruhe von ihren Feinden und die Freude konnte nicht mehr gestört werden. Dieser Festtag ist ein schönes Bild von dem, was das Volk Gottes und mit ihm die Nationen im Tausendjährigen Reich unter der Regierung des wahren Mordokais – Jesus Christus – erleben werden.

Das Purimfest

Der Tag des Gastmahls und der Freude, den die Juden nach der Überwältigung ihrer Feinde spontan gefeiert haben, sollte zu einem jährlich wiederkehrenden Festtag werden. Mordokai hielt diesen Brauch schriftlich fest. In einem Brief an alle Juden im persischen Reich ordnete er das Festhalten dieser Tage an. Noch heute feiern die Juden das Purimfest. Der Tag, an dem das jüdische Volk hätte vernichtet werden sollen, wurde zum Tag seiner Erlösung.

Auch wir Christen haben einen Tag, an dem wir gemeinsam an unseren Erlöser und sein gewaltig grosses Erlösungswerk, das Er am Kreuz vollbracht hat, denken dürfen. In der Nacht, in der der Herr Jesus überliefert wurde, hat Er sein Gedächtnismahl mit den Worten eingesetzt: «Dies tut zu meinem Gedächtnis.» Im Gegensatz zu den Juden, die das Purimfest jährlich feiern, dürfen und sollen wir das Gedächtnismahl des Herrn an jedem ersten Tag der Woche halten.

Die Juden haben am Purimfest einander Teile gesandt und den Armen Geschenke gegeben. Das erinnert uns an das materielle Opfer, das wir zusammen mit den Opfern des Lobes jeweils am ersten Tag der Woche dem Herrn geben dürfen (Hebräer 13,15.16; 1. Korinther 16,2).

Das Purimfest sollte auch unter den Nachkommen der damaligen Juden nicht in Vergessenheit geraten. Und so dürfen wir die Anweisung und Aufforderung des Herrn für sein Gedächtnismahl unseren Kindern weitergeben, damit sein Tod in dieser Welt verkündigt wird, «bis er kommt».

Die Grösse Mordokais

Bei der Festsetzung der Purimtage war auch von Fasten und Wehklage die Rede. Die Juden sollten nie vergessen, aus welcher Notlage sie damals befreit wurden. Wenn wir an unseren Erlöser und die wunderbare Erlösung denken, dann wollen wir nie vergessen, wie schrecklich unsere Sünden in Gottes Augen sind und welch einen unendlich hohen Preis unser Heiland für unsere Errettung bezahlen musste. Furchtbares hat Er in den drei Stunden der Finsternis am Kreuz durchgemacht, als Er für uns und unsere Sünden von Gott gestraft wurde. Ewig gebührt Ihm Lob und Dank dafür!

Das letzte kurze Kapitel weist prophetisch auf die Regierung im Tausendjährigen Reich hin. Die Abgaben, die der König dem Land auferlegte, zeigen, dass in der Zukunft alle Nationen dem Volk Israel unterworfen und tributpflichtig sein werden. Der Reichtum der Nationen wird dann nach Israel gebracht werden (Jesaja 60,5.6.16; 61,6).

Die Beschreibung der Grösse Mordokais ist nur ein schwaches Abbild von der Grösse und Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus, die einmal in seinem Reich voll entfaltet werden. Für dich und mich darf Er heute schon der Grösste und Herrlichste, ja, der Mittelpunkt unserer Gedanken und unserer Bewunderung sein.

Dass Mordokai der zweite nach dem König war, weist darauf hin, dass der Herr Jesus als Mensch regieren wird. Der Messias des Volkes Israel ist der Mensch Jesus Christus. Er wird den höchsten Platz einnehmen, und alle seine Bemühungen werden zum Segen Israels ausschlagen. Dann wird auf der Erde Frieden sein.

Einleitung

Der Hebräer-Brief richtete sich damals an Menschen aus dem Volk Israel, die Christen geworden waren. Durch den äusseren Widerstand wurden sie auf dem Weg zum Himmel entmutigt. So standen sie in Gefahr, zum Judentum zurückzukehren.

Der Schreiber des Briefs lenkt den Blick der Gläubigen auf Christus zur Rechten Gottes. Seine herrliche Person verbindet sie mit dem Himmel und löst sie von der Erde. Das gibt ihnen Kraft, den Glaubensweg mutig weiterzugehen.

Kapitel 1 – 2:

Jesus Christus ist eine herrliche Person

Kapitel 3 – 6:

Der Hohepriester hilft auf dem Weg zum Himmel

Kapitel 7 – 10:

Der Hohepriester führt Anbeter zu Gott

Kapitel 11 – 13:

Auf dem Weg zum himmlischen Ziel

Buchtipp: Aufblicken – Christus im Hebräer-Brief

Gott redet im Sohn

Die beiden ersten Kapitel stellen uns den Herrn Jesus in einer doppelten Aufgabe vor:

- Als Apostel ist Er aus dem Himmel auf die Erde gekommen, um uns Menschen Gott nahe zu bringen.

- Als Hoherpriester ist Er als Mensch in den Himmel gegangen, um uns Glaubende zu Gott zu führen.

Gott hatte schon zur Zeit des Alten Testaments oft und auf verschiedene Weise durch Propheten zu uns Menschen gesprochen. Aber am Ende der Tage hat Er in der Person des Sohnes zu uns geredet, d.h. durch seine Menschwerdung, durch sein Reden, durch seine Werke und durch sein Verhalten. Bedenken wir: Wenn der Sohn Gottes uns eine Botschaft mitteilt, fordert das unsere volle Aufmerksamkeit!

Die Verse 2 und 3 machen uns mit sieben Aspekten seiner göttlichen Herrlichkeit bekannt:

- Als «Erbe aller Dinge» hat der Sohn Gottes einen Besitzanspruch auf die ganze Schöpfung.

- Er ist der Schöpfer des Universums, denn Er hat «die Welten gemacht».

- Er hat die Herrlichkeit Gottes ausgestrahlt, als Er in seinem Leben auf der Erde bei bestimmten Gelegenheiten in die Naturgesetze eingegriffen hat.

- In Ihm ist Gott in seinem Wesen als ein Gott des Lichts und der Liebe offenbar geworden.

- Durch sein Sterben am Kreuz hat Er in göttlicher Macht die Reinigung der Sünden bewirkt.

- Nach Beendigung seiner Aufgabe auf der Erde hat Er sich in göttlicher Würde auf den höchsten Platz im Himmel gesetzt.

Der Sohn steht über den Engeln

Nachdem der Schreiber in Vers 4 erklärt hat, dass Jesus Christus über die Engel erhaben ist, begründet er diese Tatsache mit sieben Zitaten aus dem Alten Testament.

Der Herr Jesus steht hier nicht als der ewige Sohn Gottes vor uns wie in Johannes 1, sondern als der, der vom Heiligen Geist gezeugt wurde und deshalb Sohn Gottes durch Geburt ist. Das macht uns das Zitat aus Psalm 2,7 deutlich.

In Vers 6 werden unsere Gedanken zum Tausendjährigen Reich gelenkt: Wenn Christus ein zweites Mal erscheinen wird, werden Ihn alle Engel anbeten. Dann wird öffentlich sichtbar werden, dass Er über diesen himmlischen Geschöpfen steht.

In den Versen 7 und 8 wird der Sohn Gottes mit zwei weiteren Worten aus dem Alten Testament den Engeln gegenübergestellt. Die Engel dienen Gott, Jesus Christus hingegen wird über Himmel und Erde herrschen. Aus zwei Gründen hat Er Anspruch auf den Thron: Erstens weil Er der Sohn Gottes ist und zweitens weil Er hier ein vollkommenes Leben geführt hat. Wie kein anderer hat Er das Gute verwirklicht und das Böse verurteilt.

Eine weitere Herrlichkeit des Sohnes besteht darin, dass Er unveränderlich derselbe bleibt. Die Schöpfung, die Er gemacht hat, wird einmal vergehen, Er selbst wird jedoch ewig bestehen.

Da Jesus Christus die Hauptperson des Christentums ist und die Engel das Judentum vertreten, ergibt sich aus diesem Kapitel folgendes Fazit: Weil Er so viel grösser ist als die Engel, ist der christliche Glaube viel erhabener als der jüdische.

Der Sohn des Menschen ist verherrlicht

Die ersten vier Verse dieses Kapitels gehören gedanklich noch zum vorherigen. Wenn der Sohn Gottes mit solch grosser Herrlichkeit ausgestattet ist, sind seine Worte überaus wichtig.

Das Gesetz vom Sinai hatten die Israeliten durch Engel empfangen (Apostelgeschichte 7,53). Das Wort der Errettung hingegen verkündigte der Herr selbst. Nach seinem Tod, seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt fuhren die Apostel mit der Predigt des Evangeliums fort, wobei der Heilige Geist am Anfang durch Zeichen und Wunder bezeugte, dass diese Botschaft von Gott kam.

Weil die Hebräer damals einem äusseren Widerstand ausgesetzt waren, standen sie in Gefahr, sich vom Wort des Herrn Jesus abzuwenden und zum Judentum zurückzukehren. Das traf vor allem auf solche Juden zu, die sich nur äusserlich zum christlichen Glauben bekannt hatten. Auch heute ist es sehr ernst, wenn Menschen dem Evangelium den Rücken kehren, denn damit lehnen sie das einzige Mittel zu ihrer Errettung ab.

Ab Vers 5 wird Jesus Christus als Sohn des Menschen vorgestellt. Auch unter diesem Titel steht Er über den Engeln. Durch sein Sterben am Kreuz wurde Er zwar ein wenig unter die Engel erniedrigt, aber Er ist zur Rechten Gottes erhöht worden. Dort nimmt Er jetzt als Mensch den höchsten Platz ein, denn Gott hat Ihm alles unterworfen. Diese Tatsache ist jetzt noch nicht sichtbare Realität. Erst im Tausendjährigen Reich wird sich jedes Knie vor Ihm beugen und jede Zunge bekennen, dass Er Herr ist (Philipper 2,10.11).

Der Urheber der Errettung

Als Glaubende sehen wir Jesus Christus zur Rechten Gottes mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er, der dort den höchsten Platz einnimmt, hat sich am Kreuz tief erniedrigt und durch Gottes Gnade für alles den Tod geschmeckt. Der Ausdruck «für alles» zeigt, wie umfassend sein Erlösungswerk am Kreuz ist. Er starb für alles, was durch die Sünde dem Tod und der Vergänglichkeit unterworfen worden ist.

In Vers 10 werden zwei Gedanken über den Herrn Jesus vorgestellt:

- Einerseits bringt Er aufgrund seines Todes viele Söhne zur Herrlichkeit. Kein Einziger wird auf der Strecke bleiben, alle Glaubenden werden das Ziel erreichen. Welche Sicherheit!

- Anderseits ist Er in seinem Leben bis in den Tod durch Leiden vollkommen gemacht worden. Weil Er in allen Schwierigkeiten des menschlichen Lebens erprobt wurde, ist Er jetzt vollkommen fähig, uns zu verstehen und uns zu helfen.

Der Herr Jesus und die Erlösten auf der Erde bilden eine Genossenschaft. Wir sind von der gleichen Art wie Er. Er ist als Mensch im Himmel, und wir sind himmlische Menschen auf der Erde. Daraus ergeben sich mindestens drei Vorrechte für uns:

- Der Herr offenbart uns Gott, indem Er uns seinen Namen kundtut (Vers 12).

- Der Herr stimmt das Lob und die Anbetung in unseren Herzen an (Vers 12).

- Der Herr hat uns ein vollkommenes Gottvertrauen vorgelebt, das wir nachahmen dürfen (Vers 13).

Befreiung und Hilfe